▼目次

前提

クリプト市場において、Solana(ソラナ)は高速かつ低コストの取引を実現するブロックチェーンとして今日までに注目を集めてきましたが、その中でも、暗号資産(仮想通貨)ソラナ(SOL)を保有するユーザーにとっては、NFTやトークンの流動性を高められる新たな環境が常に待ち望まれています。

そうした中、世界最大級のNFTマーケットプレイスとして知られるOpenSea(オープンシー)が、2025年4月15日に新プラットフォームOS2(OpenSea2)においてSolanaを統合サポートしたことが、大きな話題となっています。

Solanaユーザーにとっては、今回の統合によって取引機会の拡大や資産の使い道が増え、SOL(ソラナ)の需要拡大や市場活性化も期待できます。

そうした背景を踏まえて、本記事ではOpenSeaがSolanaをOS2に統合したことの概要とその背景、Solana統合の意義や今後の発展可能性などについて、網羅的にまとめていきます。

[関連資料]

公式ウェブサイト:https://opensea.io/

公式ドキュメント:https://docs.opensea.io/

公式X(旧Twitter):https://x.com/opensea

公式Discord:https://discord.com/invite/opensea

OS2(OpenSea2)の概要と開発背景

出典:https://opensea.io/

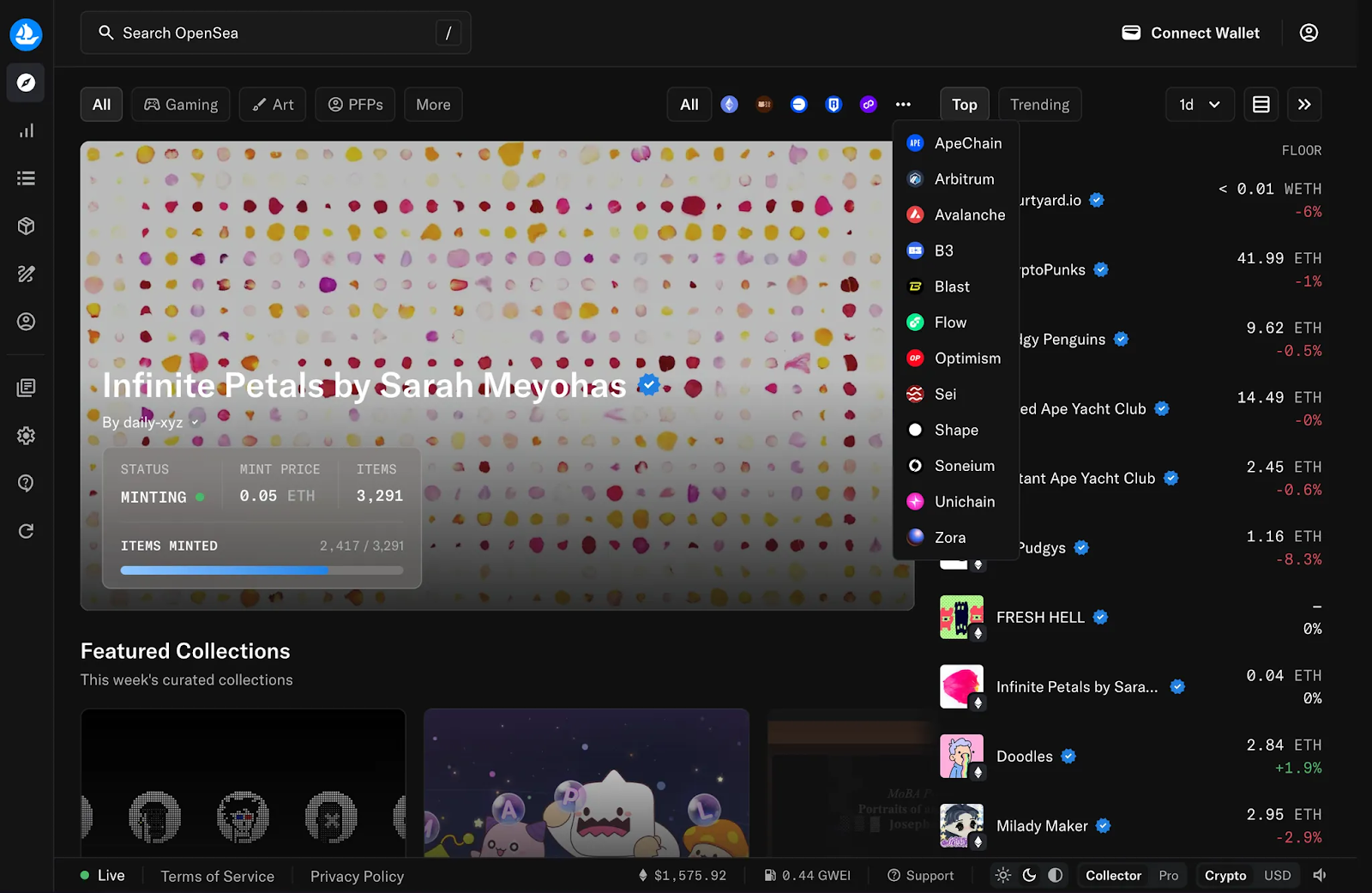

まず前提としてOpenSea(オープンシー)は、2022年頃から徐々に複数のブロックチェーンを取り扱う「マルチチェーン戦略」を進めてきたNFTマーケットプレイスです。

従来は、主にEthereum(イーサリアム)やPolygon(ポリゴン)、近年ではArbitrum(アービトラム)やOptimism(オプティミズム)といったレイヤー2ソリューションを中心に対応を拡張し、世界最大級の取引量を維持してきました。

しかし、2022年後半から2023年にかけてNFT市場全体の冷え込みや新興プラットフォームの台頭により、OpenSeaが築いてきた独走的地位が揺らぎ始めます。

とりわけ、手数料無料とトレード報酬を打ち出した「Blur」や、Solana発の「Magic Eden」といった競合サービスが急成長し、市場シェアを争う構図が顕著になりました。

こうした競争激化の中で、OpenSeaは2024年末に次世代プラットフォームOS2(OpenSea2)を発表しました。

OS2では、取引手数料の大幅引き下げや、クロスチェーン取引機能の拡充、さらには独自トークン「SEA」の発行予定など、多面的なリニューアルを打ち出しました。

そして、OS2は単なるNFTの売買だけでなく、複数ブロックチェーン上のトークンやNFTの一体的な取引が可能になることを目指していることで、ユーザーは異なるチェーンにまたがる資産をまとめて管理・売買できる利便性を得られ、OpenSeaがマルチチェーンのハブとして機能する土台を築こうとしているのです。

OpenSeaがOS2でSolana(ソラナ)を統合することのメリット

出典:https://opensea.io/

そのOS2(OpenSea2)において、このたび正式にサポートが加えられることになったのが、Solana(ソラナ)です。

元々、Magic Eden(マジックエデン)のようなSolana特化型のNFTマーケットプレイスは存在し、Solanaコミュニティも活発でした。

しかし、OpenSeaのように世界的に知名度が高いプラットフォームが本格的に参入することで、Solana上のNFTやトークンがより幅広い投資家やコレクターにアピールできる機会が増えることが期待されます。

加えて、すでにEthereum上の資産を保有している層も、OpenSeaのクロスチェーン機能を通じてSolana資産にアクセスしやすくなるため、Solana経済圏の活性化が一層進むと期待されます。

ここ数年で、Ethereum以外のチェーンにもNFTやトークンのエコシステムが形成され始めましたが、OpenSeaがそれらを積極的に取り込み、ユーザーがワンストップで複数チェーンの資産を売買できる仕組みを整備していくことは、NFT市場の境界線を曖昧にし、より大きなユースケースやユーザーベースを生み出す契機になるでしょう。

とりわけSolanaは、高速決済・低手数料という強みを活かして、ゲームやメタバース領域でも注目度が高いチェーンですので、今後OS2にSolanaのNFTコレクションが正式登場すれば、Ethereumメインだったユーザーとの交流が増えたり、開発者やクリエイターが新たなプロジェクトを立ち上げやすくなる土壌が広がります。

その結果、NFTやDeFiを含むSolana全体のエコシステム規模が拡大し、ソラナ(SOL)にとってもポジティブな要素の一つになることも考えられます。

参考:https://insidebitcoins.com/news/nft-marketplace-opensea-integrates-solana-on-its-os2

OpenSeaによるOS2を通じたSolana(ソラナ)統合における懸念点

OpenSeaによるOS2を通じたSolana統合は、全体としてポジティブな動きと見なされていますが、いくつかのリスクやデメリットも内包していると考えられます。

そこで、簡潔ではありますが以下に主な懸念点やデメリットを挙げて考察します。

まず、SolanaにはすでにMagic EdenやTensorといったネイティブなNFTマーケットプレイスが存在し、それぞれが独自のユーザー基盤、報酬設計、インセンティブを持っています。

OpenSeaが参入することでユーザーの流動化が進む可能性がある一方で、Solanaコミュニティ内部の分断やエコシステムの焦点の拡散が生じるリスクも考えられます。

また、SolanaはEVM非互換のブロックチェーンであり、Ethereumベースのチェーンとは根本的な設計思想が異なります。

そのため、OpenSeaがこれまでに対応してきたPolygonやArbitrumと比べて、Solanaとの統合には追加的な開発コストと複雑性が伴います。

不具合やトランザクション遅延、ウォレット接続時のバグなど、ユーザー体験に影響を与える懸念も拭えないため、特にOS2がまだベータ版である現状では、Solana固有のUXを壊してしまうリスクもあります。

総括

ここまで見てきたように、今回のOpenSeaによるSolana統合の発表は、NFT市場のマルチチェーン化を加速させる象徴的な出来事だと言えます。

この統合によって、Solanaの高速性と低コストという特徴が、OpenSeaという巨大なマーケットプレイス上で活かされる環境が整いつつあるため、Solanaホルダーにとっては取引機会の拡大と資産の活用先の多様化が進み、NFTやミームコインなどへのアクセスが飛躍的に広がることが期待されます。

一方で、Solanaには既存の強力なエコシステムが存在するため、OpenSeaとの共存がどのように実現されるかは引き続き注視が必要です。

とはいえ、今回の統合がもたらす最大の意義は、「特定チェーン中心」の世界観から、「ユーザー中心のクロスチェーン時代」へのシフトを示している点にあるため、NFT市場の再構築が始まる中で本統合が新たな標準の第一歩として記憶されるのではないかと期待されます。

【ご注意事項】

本記事は執筆者の見解です。本記事の内容に関するお問い合わせは、株式会社HashHub(https://hashhub.tokyo/)までお願いいたします。また、HashHub Researchの各種レポート(https://hashhub-research.com/)もご参照ください。

提供:HashHub Research

執筆者:HashHub Research