革命的と言われるブロックチェーン、一方で深まらないビジネス適用の手触り感

「ブロックチェーン(Blockchain)はインターネットに匹敵するイノベーションである」という表現は多くの人が一度は聞いたことがあると思います。

一方で、どれだけ革命的な技術であると主張したところで、ブロックチェーンが産業にどのように利用出来るか手触り感が沸かない人もまだ多くいるだろうと思います。

IT技術のリサーチ・コンサルタント企業であるガートナーは、ブロックチェーンは2027年に成熟を迎え、ほとんど全ての産業に関連するだろうと述べています。商業価値は2022年には100億ドル、2026年には3600億ドルに拡大、2030年には3兆1000億ドルに増える見込みだとしています。

参照:https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-09-12-gartner-2019-hype-cycle-for-blockchain-business-shows

しかしながら、まだ多くの人にとって、この産業価値予測が表すコスト削減、売上増加の効果の解像度は必ずしも高くないはずです。

本記事の対象読者は、ブロックチェーンの本を1〜2冊読んだり、コンサルティングなどを受けたりしたことはあるが、それでも企業視点でのブロックチェーンの具体的なメリットの実感がないという方を対象としています。ここでの具体的とは、どのようなコスト削減、どのような売上増加が期待出来るか、という観点です。

ブロックチェーンが説明されるとき、よく用いられる言葉は以下のようなものがあります。

● 価値のインターネット

● 信用コストの削減

● 改ざんが出来ない分散的なデータベース

● スマートコントラクトによるビジネスプロセスの自動執行

これら全てはブロックチェーンの特徴を表していながらも、この言葉だけではいずれも抽象度が高く、または一つひとつが一面的です。

本記事では、ブロックチェーンの特徴を改めて振り返り、その特徴を踏まえてなるべく具体的に企業はどのようにビジネスにブロックチェーンを利用できるか、ひいては私たちの社会はブロックチェーンによってどのような便益を享受することになるかを理解することを目的としています。

ブロックチェーンとは?

ブロックチェーンは、複数のノードによって構築される分散ネットワークで、ブロックと呼ばれるデータの集合を連ねたデータ構造を特徴としています。電子署名とハッシュポインタを使用し改ざんが困難、または改ざん検出が容易、かつ、当該データをネットワーク上に分散する多数のノードに保持させることで、高可用性及びデータ同一性等を実現する技術を広義のブロックチェーンと呼びます。

ブロックチェーンの主な特徴は、中央管理者を持たない分散型システムであること、データの改ざん耐性が高いこと、高い透明性などです。取引データはブロック単位で管理され、時系列で連結して保存されます。このため、データの信頼性と透明性が向上し、様々な分野での応用が進んでいます。ブロックチェーンは、金融取引、サプライチェーン管理、デジタルアイデンティティなど、多岐にわたる用途で利用され、その可能性を広げているといえるでしょう。

ブロックチェーンとビットコイン(BTC)の違い

ビットコイン(BTC)は、ブロックチェーン技術を利用した最初の暗号資産(仮想通貨)です。ブロックチェーンは、金融取引だけでなく、スマートコントラクト、トレーサビリティ(ブロックチェーン技術を活用して製品や情報の追跡を行う仕組み)の確保、食品の流通管理など、さまざまな分野で応用可能な汎用的な技術です。対して、ビットコインは、決済や価値保存などの特定の目的のために設計された暗号資産(仮想通貨)で、発行枚数の上限が2,100万枚に設定され、中央銀行が存在しないなどの特徴があります。

つまり、ブロックチェーンは汎用的な基盤技術であり、ビットコインはその技術を利用した具体的なアプリケーションにすぎません。ブロックチェーンの応用範囲は広く、金融取引以外にもさまざまな分野で活用されています。

ビジネス利用を考える際に重要なブロックチェーンの特徴・メリット

ブロックチェーンはコストの高いデータベースです。ブロックチェーンはサーバーコストを削減するというような理解が稀にされますが、これは実際には真逆です。同じデータをわざわざ複数のコンピュータで保持しようとするので、全体としてよりコストがかかることは当然であると言えるでしょう。

では、その高いコストを支払ってでも、または高価なデータベースを使ってでも期待するメリットがあるはずで、それがいわゆる「価値のインターネット」や「信頼コストの削減」と呼ばれるものです。ブロックチェーンの技術としての特徴・メリットは以下の要素に分解できます。

1.二重支払い耐性

ブロックチェーン上で表現されたデータは物質のような性質を持ち、二重支払いが出来ません。ビットコイン(BTC)などの暗号通貨(仮想通貨)や証券やアートの預り証をトークン化した際、それらはコピー不可能なデータとして扱うことが出来ます。

2.改ざん耐性、検証可能性

ブロックチェーン上のデータは過去に遡って改ざんすることが困難であり、またいずれのデータにも電子署名がなされており、誰が書き込んだデータであるかを後から明らかにすることができます。

3.スマートコントラクト

スマートコントラクトはブロックチェーン上に構築されるプログラムで、ブロックチェーン上に構築されていることにより、改ざんが出来ず、どのようなプログラムが動いているか複数の企業間で検証が可能です。

4.複数のエンティティで共有出来るネットワーク

ブロックチェーンは分散ネットワークです。これは特定多数、または不特定多数で台帳を維持して、それを常に同期できることを意味します。加えて前述した二重支払いやスマートコントラクトなどの特性を持ちながら、ネットワークを同期できます。

次節では、ブロックチェーンが実用されている具体例をいくつか解説します。

なお、実際の事例では、これら4つの特性の全て、またはそのいずれかから大きな便益を得て、様々なコスト削減や売上増を期待しています。

ブロックチェーンのビジネス活用事例

1.信頼性が与えられた書類が付加価値を得る事例

サプライチェーンファイナンスでのブロックチェーンの利用は、様々なプロジェクトが世界的に進んでおり、世界的に最も注目されているブロックチェーンの適用分野の一つです。

中国の商業銀行である中国建設銀行の事例は、その中でも最も進んだプロジェクトであり、これを例として取り上げます。

中国建設銀行はサプライチェーンファイナンスの分野でブロックチェーンを適用しており、BCTrade2.0というプロジェクトを展開しています。

同プラットフォームはコンソーシアムブロックチェーンであり、サプライチェーンファイナンス、より具体的にはファクタリング(請求書の現金化)、フォーフェイティング(貿易の信用状の現金化)の金融取引を実行できます。

同プラットフォームではこれまで累計$50Billionを取引し、コンソーシアムには中国建設銀行の支店が50店と40の外部企業が参加していると発表されています。

コンソーシアム参加企業には、銀行機関、商社、ノンバンクなどが含まれます。つまり、請求書を売却する貿易商社や企業、請求書を買取する銀行やノンバンクの取引の両サイドがコンソーシアムに参加する格好です。

基本的なコンセプトはシンプルであり、電子署名済みの請求書情報がブロックチェーン上にアップロードされ、一度アップロードされた情報は覆ることが困難であることから、その請求書の情報や署名情報の信頼性は高まります。プラットフォームに参加する貿易商社や企業は、その請求書の本来の入金日時より早期に現金化が行えます。

ブロックチェーンを用いていることで請求書の偽装が困難かつ検証性があること、それにより第三者が請求書を買取した際に少ない未払いのリスクで請求できることが期待されます。即ち企業は資金効率が向上し、銀行は新しい形の融資リスクを限定した形で行えるようになります。加えてこのような署名済請求書をラッピングした新しい金融商品も将来的に開発されることも期待されます。

複数のエンティティでコンセンサスを取れるネットワークを構築し、一度アップロードされた書類(請求書)は電子署名がなされ、それを二重支払いが不可能なトークンとしてやり取りする設計はブロックチェーンの特性を十分に利用していると言えます。かつ、銀行は新しい貸付や融資モデルを組むことができ、事業者は資金繰りに新しい選択肢が生まれており、明確にブロックチェーンが付加価値を生んでいると言えます。

この事例では、書類を請求書と仮定してビジネスに適用させていますが、表現される情報は請求書でなくとも構わず、この特性は様々な領域で応用ができます。

2.改ざんが出来ない証明を記録することで付加価値を生む分野

改ざんできないネットワークであるブロックチェーンは、来歴証明に適していることは多くの人が知るとおりです。しかし、来歴証明が出来る、だけではビジネスにはならず、来歴証明がなされることにより高い付加価値や問題解決が出来る分野で応用する必要があります。

例えば、ブランド品の事例はその付加価値が分かりやすいでしょう。ラグジュアリーブランドが確かに真正品であることを証明するために、ブロックチェーンを利用するというものです。

OECDのレポートによると、世界の貿易の2.5%は著作権侵害物・偽造品であり、特にヨーロッパではこの割合は5%近くにも上ることが発表されています。

これに対する解決策として、ブロックチェーンによる来歴証明では、ブランド品に一意のコードを紐づけ、その製品が何年に販売されたものかを明らかにします。これは既存の証明書とは異なり、確かにそのブランド企業が保有する秘密鍵で署名された証明書であることが誰からも検証可能であり、同様の署名を行うことは偽造業者には暗号的に不可能です。

つまり、この証明書と紐づくそのブランド品は、その後何年経っても、二次流通市場で本物と証明することが出来ます。ブランドメーカーは偽物の流通を抑えて適切な需要に対して適切な商品を販売でき、消費者は安心して商品を購入でき、二次流通市場もより健全になることが本事例での付加価値と言えます。

この代表事例としては、LVMHの取り組みがあります。LVMHは、傘下にLouis Vuitton、LOEWE、CELINE、Diorなどを抱えるブランドコングロマリット企業です。同社は、Microsoft、ConsenSysと提携して、ブランド品のトレーサビリティのプラットフォームの構築を試みています。同取り組みでは、エンタープライズ版EthereumのQuorumが採用されています。

参照: https://www.ledgerinsights.com/lvmh-luxury-blockchain-microsoft-consensys/

3.複数の企業がネットワークを共有することによって可能になるコスト削減

次に、ブロックチェーンは分散ネットワークであるという特性を活かし、複数の企業がノードを管理し、ネットワークを共有することによってコスト削減を実現する例を紹介します。

複数の企業がネットワークを共有し、そこに更新される新しいデータは常に同期され、改ざん耐性や共通のビジネスロジックを実行出来ることが大きな効果を生む分野はいくつもあります。

例えば、あるドキュメントを複数企業で管理して複数企業がそのドキュメントに署名を行う作業や、ある複数の企業が各社の持っているデータや残高が一致しているか照合する必要がある場合に、ブロックチェーンは非常に有用です。

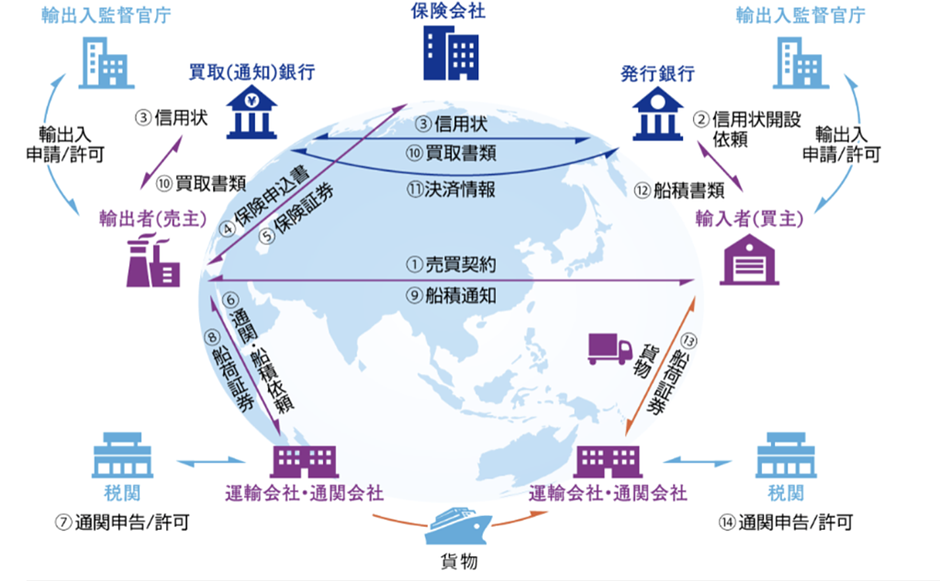

適用事例の一つとしては、貿易業務の効率化などが挙げられます。

従来の貿易の書類業務は煩雑です。買主・売主・保険会社・金融機関・運輸会社・通関会社と少なくとも6社、多い場合はその倍のエンティティが貿易を完了するためのプロセスを紙で処理していきます。

輸出入者間の売買契約、L/Cのやり取り(信用状:銀行からの支払いを保証する信用状)、運送保険契約、船積依頼、通関申告、B/L(船荷証券:オーナーの代わりに物品を保持していることを運送会社が証明)やり取り、決済といった手順になり、この手順の多さが書類の量が少なくとも70になる理由です。そして、それらは基本的に全て紙で処理されます。

現在の貿易書類の処理プロセスと、それをブロックチェーンがどのように変えるか、東洋経済が良いイメージ図を作っているため引用します。

【従来の貿易の処理プロセス】

【ブロックチェーンのシステムによる貿易プロセス】

参照:東洋経済オンライン:ブロックチェーンが変える貿易業務の未来

ブロックチェーンにより、このプロセスに参加する各エンティティが現在どこまでプロセスが進行しているかが常時モニタリングできるようになります。そして、これらの分散ネットワークでは、各エンティティがそのノードからの署名で「確かにこの書類確認をした。」という事実を暗号的に証明して、それが検証可能です。

貿易業務効率化以外で複数の企業がネットワークを共有することによってコスト削減が可能になる事例では、証券取引の決済におけるポストトレードの約定照合業務が挙げられます。

証券取引において注文と約定がなされてから、最終的な権利の移転である決済が完了するまでに2営業日が必要とされ、これはT+2と呼ばれます。

この2営業日の間は、運用会社・信託銀行・証券会社が間違いなく取引が実施されアロケーションに不備はないかデータを突き合わせます。運用会社・信託銀行・証券会社は共通化されたシステムが用いられているわけではなく、煩雑な業務が発生しています。

ここでブロックチェーンを用いることで、データの共有・参照・更新を一元的なシステムで行うことができると考えられています。

ここでは詳しくは触れないですが、日本証券取引所グループのワーキングペーパーがこれについて詳しいです。

参照:約定照合業務におけるDLT適用検討フェーズ2~JPXワーキング・ペーパーVol.22を踏まえたさらなる検討結果と今後の展望~

複数の企業がネットワークを共有しビジネスロジックを執行できるという概念は新しく適用シーンがいまいちイメージが出来ない人もいるかもしれませんが、このように異なる複数の企業が、様々な書類管理やデータの突き合わせを行っていた作業を効率化することにブロックチェーンが大きな効果を発揮します。これまで複数事業者でこのような照合や書類の管理は多くの場合、多大な管理コストが負担されていました。ブロックチェーンはこれらのコスト削減が出来ると期待されます。

なお、このようにブロックチェーンが複数社で利用出来る技術であることから、EYやAlibabaのレポートでは、ブロックチェーンをコラボレーションテクノロジー、コーディネーションテクノロジーと呼んでいることも見受けられ、ブロックチェーンは協業に適した技術であると言えます。

重要なことは産業のペインと技術の特性のどちらも理解すること

ここまでブロックチェーンの性質を整理したうえで、その性質を適用して、ビジネス上の価値を生んでいる適用事例をいくつか紹介しました。

紹介した事例は文量の関係でわずかですが、少なくとも「ブロックチェーンはビジネス利用に期待できない。」というような意見に対して十分な反証にはなっているかと思います。

取り上げた事例以外にも、実際には、ブロックチェーンが効果を発揮出来る産業は他にも多岐に渡り、金融(銀行・証券会社・信託銀行)、小売・流通、商社(貿易)、公共サービス、エネルギー、エンターテイメント、メディアなど多くの業界で適用が期待されます。

各業界の企業はブロックチェーンの利用を考える場合、技術の特性を理解したうえで様々な事例を研究・応用するべきと言えます。

一方で、ブロックチェーンに可能性を感じる人や企業にありがちなアンチパターンは、「〜の証明が出来る」「〜のトークン化が出来る」という特徴に集中し、ブロックチェーンを使用することそれ自体が目的化することです。その場合、各業界のペインポイントや特徴を理解しようと並走する姿勢が重要になるはずです。

ブロックチェーンは重要な技術ですが、ビジネス利用した際のその具体的な効用もより注目されるべき時期に来ていると言えるでしょう。

【ご注意事項】

本記事は執筆者の見解です。本記事の内容に関するお問い合わせは、株式会社HashHub(https://hashhub.tokyo/)までお願いいたします。また、HashHub Researchの各種レポート(https://hashhub-research.com/)もご参照ください。

提供:HashHub Research

執筆者:HashHub Research