▼目次

ドージコイン(DOGE)は、暗号資産市場で最も有名なミームコインの一つです。

SNS上のバイラルな拡散や著名人の発言、公式サイトで語られるようにコミュニティ精神などにより、世界中で多くの支持を集める存在へと成長しています。

本レポートでは、暗号資産(仮想通貨)ドージコイン(DOGE)の概要、最近の価格動向、注目されたトピック、実際の決済事例を解説します。

暗号資産(仮想通貨)ドージコイン(DOGE)の概要

出所:https://dogecoin.com/

ドージコイン(DOGE)は、2013年12月に誕生したオープンソースのブロックチェーンベースのピアツーピア型デジタル通貨です。

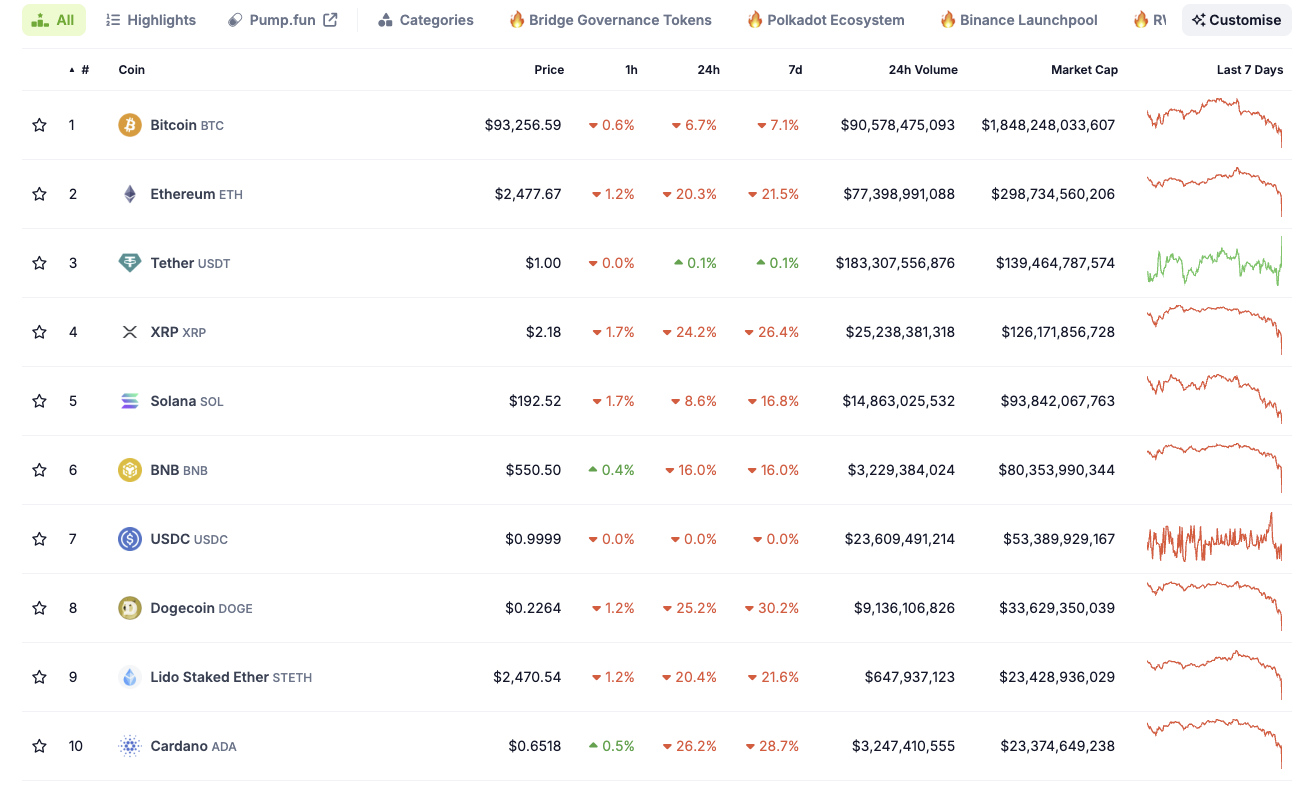

当初は、暗号資産業界の風刺やジョークとして生み出されたミームコインでしたが、現在ではユーモラスな側面だけでなく、実用性やコミュニティの熱量が評価され、暗号資産(仮想通貨)の時価総額ランキングでは8位であり、ドージコインは、今や主要な暗号資産の一つと見なされています。

出所:https://www.coingecko.com/

技術的な側面を見ると、ドージコインはライトコイン(LTC)をベースにして開発され、プルーフ・オブ・ワーク(PoW)を採用しています。

ビットコイン(BTC)が1ブロック生成に約10分を要するのに対し、ドージコインは約1分でありビットコインに比べて決済が早い点が特徴です。

また、ドージコインは発行上限が設定されていないため、インフレリスクがある一方で、決済手段としての利用や日常的な取引のコストパフォーマンスに優れている点が評価され後述する実際の決済手段としても採用されています。

暗号資産(仮想通貨)ドージコイン(DOGE)の価格動向

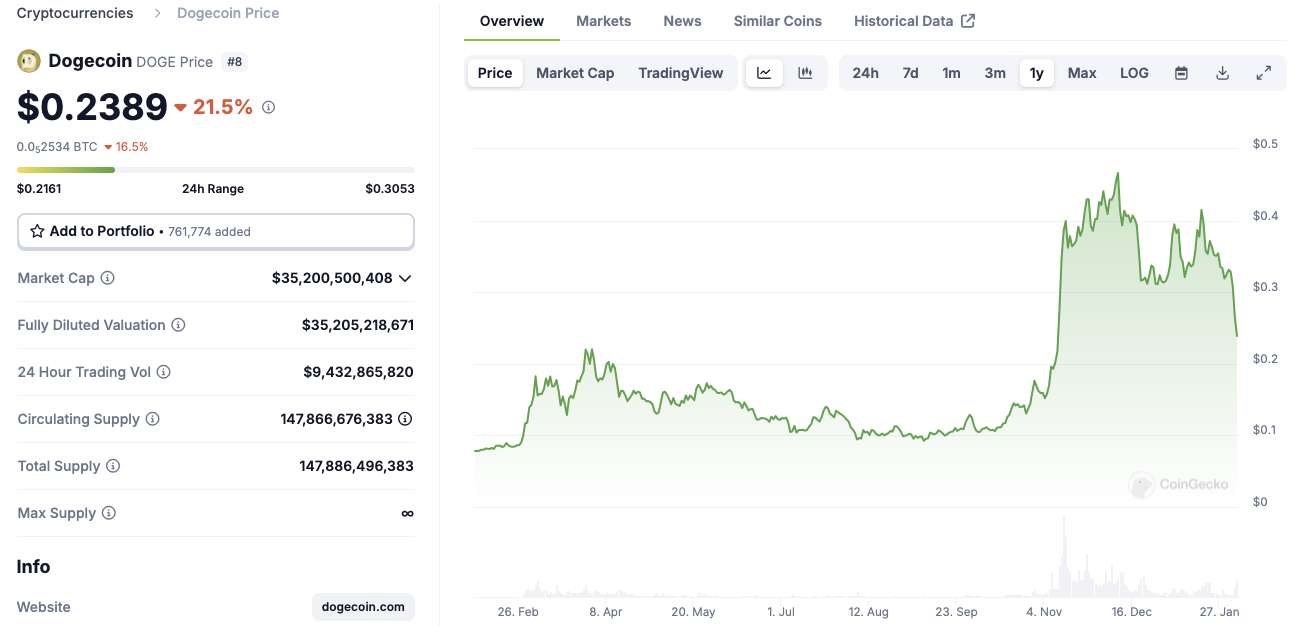

ドージコイン(DOGE)の価格動向は、その起源がジョークに始まったこともあって、非常にユニークな変遷を辿っています。

2013年の誕生以降、初期の頃は低価格で推移していましたが、2017年以降、暗号資産市場全体の成長とともに徐々に注目されるようになりました。

出所:https://www.coingecko.com/en/coins/dogecoin

特に、2021年に入ってからは、テスラCEOのイーロン・マスク氏によるSNSでの度重なる言及がきっかけとなり、ドージコイン(DOGE)は急激な価格上昇させる機会を見せるようになりました。

2022年11月には、マスク氏が「to the moon」といった発言をしたことで、ドージコインの価格は急騰しました。彼は表舞台に立つことが多く、注目も集めやすいため、ドージコインについて彼が何らかの発言を行うと価格が急激に変動しやすい特性があります。

その後、2年ほど価格は低迷していましたが、2024年米国大統領選挙とマスク氏の動向を背景に価格が高値を記録し始めるようになっています。

出所:https://www.coingecko.com/en/coins/dogecoin

これらの背景となるトピックについて、以下に解説をします。

暗号資産(仮想通貨)ドージコイン(DOGE)の注目トピック

米国大統領にトランプ氏が当選すると、トランプ氏は連邦政府の財務に改革案を提言する組織として、政府効率化省の立ち上げを提唱し、その主導者にマスク氏の起用を要請しました。

マスク氏が政府効率化省をDepartment of Government Efficiency: 通称D.O.G.Eと宣言したことを背景にドージコイン(DOGE)にさらに注目が集まりました。

出所:https://x.com/elonmusk/status/1832319390940881133

また、政府効率化省のロゴとしてマスク氏が以下のような投稿を行い、D.O.G.Eという名称、ロゴの柴犬がドージコインを連想させるものとして、価格に強烈にポジティブな影響をもたらしました。

出所:https://x.com/elonmusk/status/1856523237208797221

さらに、マスク氏へのドージコインの投資家らの集団訴訟では、マスク氏がSNSでドージコインを称賛したり、アピールしたことで取引から不当に利益を得ようとしていたという訴えがありましたが、2024年11月には米国の地方裁判所によって、単なる誇張表現に過ぎないものとして却下されました。

その後、原告は控訴を行わず、取り下げが行われています。これにより、マスク氏の価格操作による規制リスクがやや緩和されたと市場から評価されました。

参考:イーロン・マスク氏に対する40兆円規模のドージコイン(DOGE)訴訟取り下げへ

暗号資産(仮想通貨)であるドージコインの価格動向は、マスク氏の発言や行動と密接に関連しており、彼の影響力を抜きに語ることはできません。

そのため、一見するとドージコインは、著名人によって価格が乱高下するミームコインに過ぎないという印象を持たれがちです。

しかし、実際にはドージコインは決済手段としての活用事例も存在しています。

イーサリアム(ETH)やソラナ(SOL)のようなブロックチェーンでは、主にアプリケーションが稼働するため、通貨としての決済ユースケースはあまり注目されません。

一方、ドージコインは公式サイトでも「決済こそが通貨としての本質的な機能である」と強調されており、そのシンプルながらも重要な役割を担う暗号資産(仮想通貨)として位置づけられています。

実際のところ、暗号資産が決済手段として広く活用されるケースは、ステーブルコインやビットコインを除くと限られています。

しかし、ドージコインは、企業による決済手段として採用される例があり、他の暗号資産とは異なる実用性があります。

以下では、具体的な決済事例について解説します。

暗号資産(仮想通貨)ドージコイン(DOGE)の実際の決済事例

ドージコイン(DOGE)が単なる投機対象ではなく、実際に決済手段として利用されている事例も増加しています。

以下に、代表的な実例を紹介します。

ドージコインを利用したテスラでの決済

テスラは、かつてドージコインを利用した決済テストを実施した実績があります。

公式Teslaサポートページでは、ドージコインでチェックアウトする際の手順が詳しく説明されており、対象となる製品に対してドージコインでの支払いが可能です。

出所:https://www.tesla.com/ja_jp/support/dogecoin

実際、テスラショップでの決済時には、ドージコインウォレットのアドレスやQRコードが表示され、ユーザーは自身のドージコインウォレットから送金を行います。

この仕組みは、ドージコインが実用的な決済手段として採用される可能性を示す重要な事例だといえます。

出所:https://shop.tesla.com/ja_jp/category/vehicle-accessories

ドージコインを決済手段として利用可能にした航空会社

欧州の航空会社「air Baltic(エア・バルティック)」は、2021年からドージコインを決済手段として導入しています。

air Balticでは、BitPayなどの決済プロバイダーと連携し、航空券の購入時にドージコインを使用できる環境を整備しています。

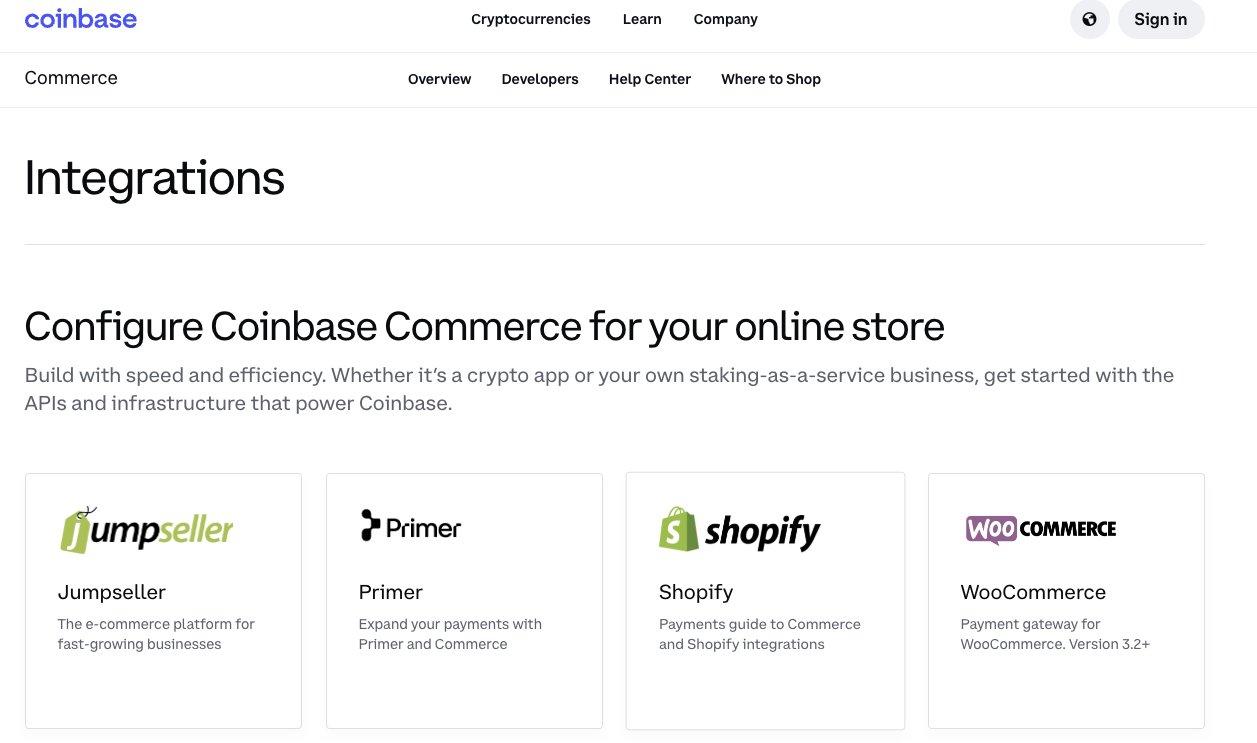

ドージコインの公式サイトでは、サードパーティの決済プロバイダーとして、CoinbaseとBitpayが掲載されています。

Coinbaseでは、ShopifyなどのEコマース向けの決済時に統合できるツールを提供しており、この統合を行えば様々なサイトからドージコインでの決済を導入することが可能になっています。

出所:https://www.coinbase.com/commerce/integrations

Xでのドージコイン決済の可能性

XのCEOであるリンダ・ヤッカリーノ氏は、同プラットフォームに「Xマネー(X Money)」と呼ばれる決済機能を含む複数の新機能を2025年内に追加する計画を明らかにしています。

「Xマネー」は、X上での決済や送金を可能にするシステムで、暗号資産(仮想通貨)を含む複数の決済手段に対応すると予測されています。

さらに、Xは米国の複数の州で決済ライセンスを取得しており、PayPalのような決済大手が提供するサービスを模倣しようとしている可能性もあります。

これらの動きにより、X上でのドージコイン決済導入の可能性が高まっていると考えられます。

ただし、現時点では正式な発表はありません。しかし、マスク氏が深く関わるプラットフォームでの決済手段導入となれば、ドージコインを採用する可能性は現状高いように思えます。

参考:マスクの決済サービス「Xマネー」、VISAと提携しサービス開始へ

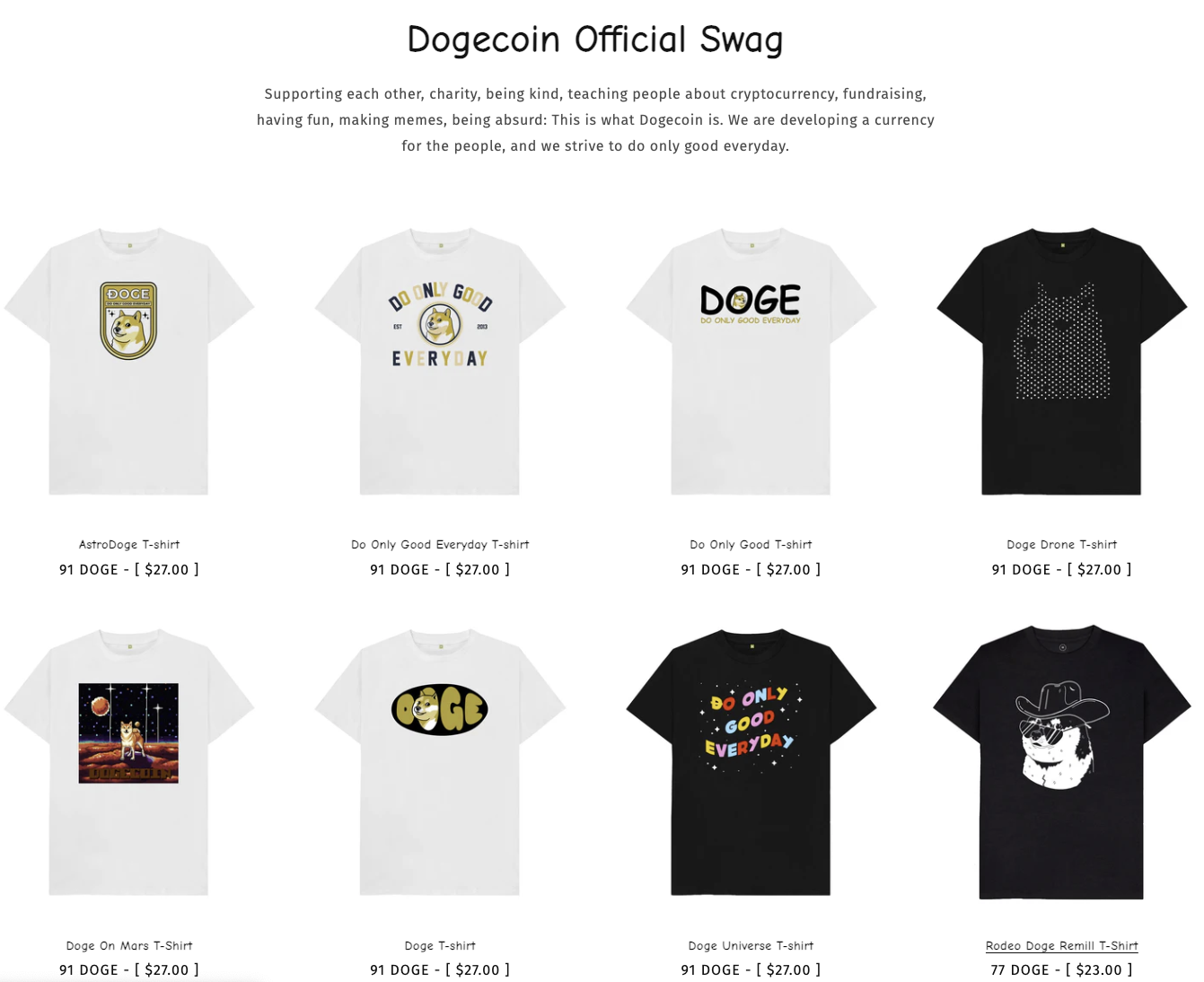

なお、ドージコインのスワッグストアでもドージコイン決済により、アイテムの購入が可能です。

出所:https://dogecoinswag.store/

総括

暗号資産(仮想通貨)の一つであるドージコイン(DOGE)は、当初はジョークとして誕生しましたが、現在では実用性と投機性が融合した、ある意味「暗号資産らしい」存在となっています。

一方で、イーロン・マスク氏やドナルド・トランプ氏など著名人の発言により短期的な価格変動が激しい点や、発行上限がないために将来的な希少性のリスクがあることは否めません。

しかし、テスラや欧州の航空会社、Xマネーでの採用可能性に関して、ドージコインが決済手段として実際に利用され始めている動向はドージコインのユースケースを裏付けるものです。

総じて、ドージコインは投機的な側面と決済通貨としての実用性を兼ね備えた暗号資産であり、投資家や利用者は、市場や著名人の動向、規制変動などを注視しながら、リスク管理を徹底することが重要だといえるでしょう。

【ご注意事項】

本記事は執筆者の見解です。本記事の内容に関するお問い合わせは、株式会社HashHub(https://hashhub.tokyo/)までお願いいたします。また、HashHub Researchの各種レポート(https://hashhub-research.com/)もご参照ください。

提供:HashHub Research

執筆者:HashHub Research