▼目次

本レポートでは2024年8月現在のXRP Ledger、ネイティブトークンエックスアールピー(XRP)、XRPLエコシステムの包括的解説を行います。

XRP Ledger (XRPL)は、決済等のユースケースに適したブロックチェーンとして設計され、過去10年以上にわたり稼働してきた歴史あるレイヤー1のパブリックブロックチェーンの一つです。昨今の機関投資家向けDeFiソリューションの需要増を背景に、XRP Ledgerがそのエンタープライズ向けの性格と安全なネイティブDeFi機能を融合させた独自ポジションを築きつつあり、その独自の進展に期待が寄せられています。

今回のレポートでは、2024年8月現在のXRP Ledgerのデザインとその方向性について詳述し、XRPLがどのように進化し続けているのかを探ります。

1. エックスアールピー(XRP)及びXRP Ledger(XRPL)の概要

1.1. XRP Ledger (XRPL)の概要

XRP Ledger (XRPL)は、2013年1月1日のGenesis ledger(※最初のブロック)以降、10年以上にわたって稼働する歴史あるパブリックブロックチェーンの一つです。

XRPLは主にクロスボーダー決済機能などの伝統的な金融システムを補完する目的で、ビットコイン(BTC)やスマートコントラクトプラットフォーム(例:イーサリアム)等とはまた異なるコンセプトの、エネルギー効率の高さ、取引の高速性、取引手数料の低さ、ネットワークの安定性を重視した独自設計を採用しています。

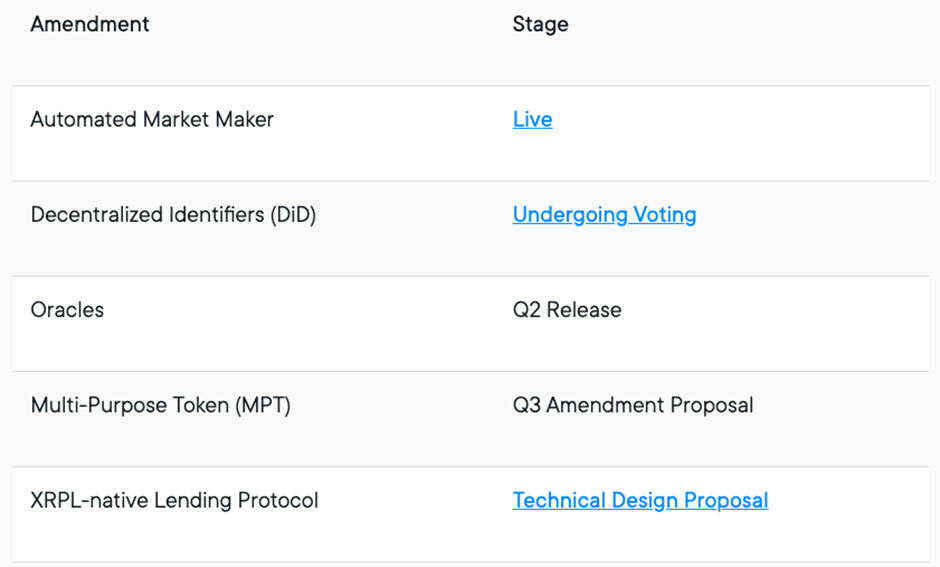

ここ数年は機関投資家向けDeFiの基盤開発に積極的であり、セキュリティと規制遵守を重視したプロトコルレベルの金融機能開発が進められています。トークン発行機能や分散型取引所機能(オーダーブック型、AMM型)、エスクロー機能、トークン管理機能などの様々な機能をネイティブ実装しています。今後は投票結果待ちとなっている分散型ID(DID)やプライス・オラクルや、レンディングプロトコル等の実装が計画されています。

金融機能をプロトコルのネイティブ機能として実装するという設計上の選択は安全性を優先したことに起因しますが、機関投資家向けDeFiの基盤として開発を進めていることも然りですが、近年のスマートコントラクトを悪用したインシデント発生数増加に歯止めがかからない現状を顧みると、悪意をもつ不特定多数の開発者による金融機能の悪用を避けるための利用者側の安全性に配慮したデザインの一つとして評価できるでしょう。

なお、近年はWebAssemblyモジュールを通して独自実装を可能にするHooksと呼ばれるスマートコントラクト機能やHooksを含む先進的な機能(Remitトークン(FT/NFT)のバッチ送金)やオプション取引の開発などの新たな機能開発も進められており、より自由度の高い開発環境も整備されてきています。

1.2. エックスアールピー(XRP)の概要

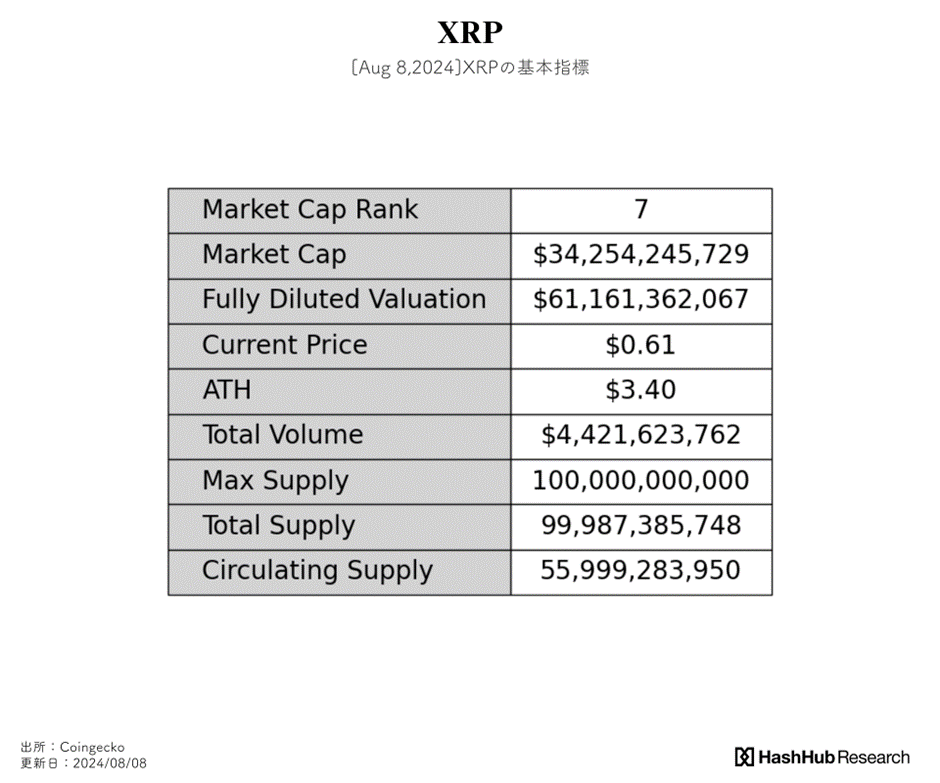

XRPは調査時点(2024年8月8日)の時価総額ランキング第7位、市場価格は$0.61、時価総額342億ドル、24時間出来高はおよそ61.1億ドル規模の暗号資産(仮想通貨)です。

XRP Ledgerのネイティブトークンであり、XRP Ledger上の①取引手数料、②ウォレットの準備金(ベースリザーブ)、③トラストラインの作成やDEXへのOfferやEscrow/Checkなどの準備金(オーナーリザーブ)に用いることができます。

- 取引コスト:XRP Ledgerの取引コストはXRPで支払われます。取引コストはトランザクションタイプによって異なりますが、一般的な取引では0.00001XRP(10drops)と低コストです。徴収されたXRPはすべてバーンされ、総供給量にデフレ圧力をかけています。なお、取引コストはSpamやDOS攻撃からネットワークを守るために、自動的に調整される仕組みになっています。

- ベースリザーブ/ウォレットの準備金:XRPL上に新しいウォレットを作成するには、ベースリザーブとして一定額のXRP(現在は10XRP)をデポジットする必要があります。ウォレットを削除すると預け入れたXRPを引き出せます。なお、現在のBase Feeである10XRPも準備金と同様にバリデータによる投票対象となっています。

- オーナーリザーブ:トラスト・ラインを作成する際やDEXへのOfferやEscrow/Checkなどを行う際に、オーナーリザーブとして、一定額のXRP(現在は2XRP)を必要とします。※トラストラインはXRPLのルールである「不要なトークンを他者に保有させることはできない」という原則を強制する機能です。

参考:https://xrpl.org/ja/docs/concepts/tokens/fungible-tokens/

1.2.1. エックスアールピー(XRP)のトークノミクス

XRPは2012年のローンチ時点で最大供給量となる1000億XRPが発行され、20%が創設チーム(Jed McCaleb、Chris Larsen、Arthur Britto)に分配され、残り80%がRippleに寄贈されました。2017年、Ripple(リップル)社はXRPの循環供給量の予測可能性を提供する目的で、初期に割り当てられた800億XRPのうち、550億XRPをXRPLのエスクローに預け入れています。毎月月初に10億XRPがRipple社に対してアンロックされ、Ripple社が使わなかった分は将来のためにまたエスクローに戻されて再度ロックアップされます。

参考:An Explanation of Ripple’s XRP Escrow

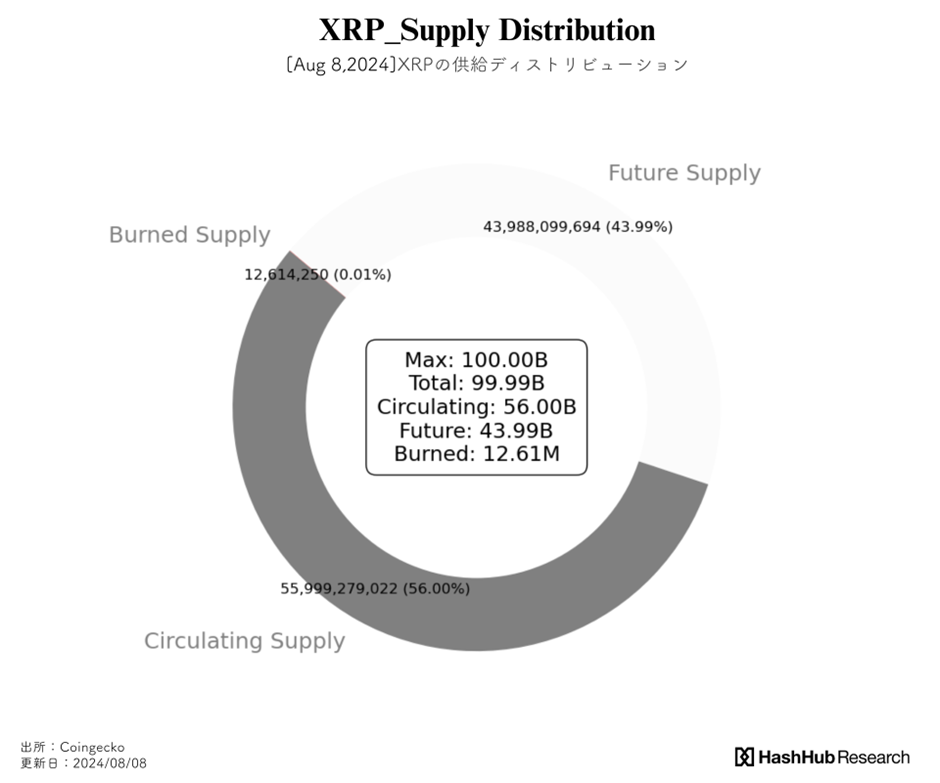

上は調査時点でのXRP供給量を可視化したドーナツグラフです。現在のXRPはローンチ時点で鋳造された最大供給量1000億XRPから、累積の取引コストとしてバーンされた累計1,261万XRPを差し引いたおよそ999.9億XRPが総供給量です。総供給量に影響する変数は「取引コストに伴うバーン」のみであり、常にデフレ圧力をかけています。

現在の循環供給量はおよそ560億XRPであり、残りの約439億XRPから将来のバーン分を差し引いた量が今後の市場に流通する予定です。循環供給量に影響する変数は「取引コストに伴うバーン」に加えて、前述の「エスクロー/Ripple社保有分からの排出量」によるインフレ圧力です。(※総供給量-循環供給量=エスクロー+Ripple社保有分)

なお、Ripple社のXRP保有量は四半期ごとに自社ブログを通じて公開されています。直近2024年Q2の報告書の記載によると、2024年6月30日時点でRipple社が4,682,112,997XRP、エスクローに39,500,000,005XRPを保有していたとされています。

参考:Q2 2024 XRP Markets Report

1.3.主要財務指標の推移[2023Q3~2024Q2]

1.3.1. エックスアールピー(XRP)の市場価格・XRP時価総額・24h出来高

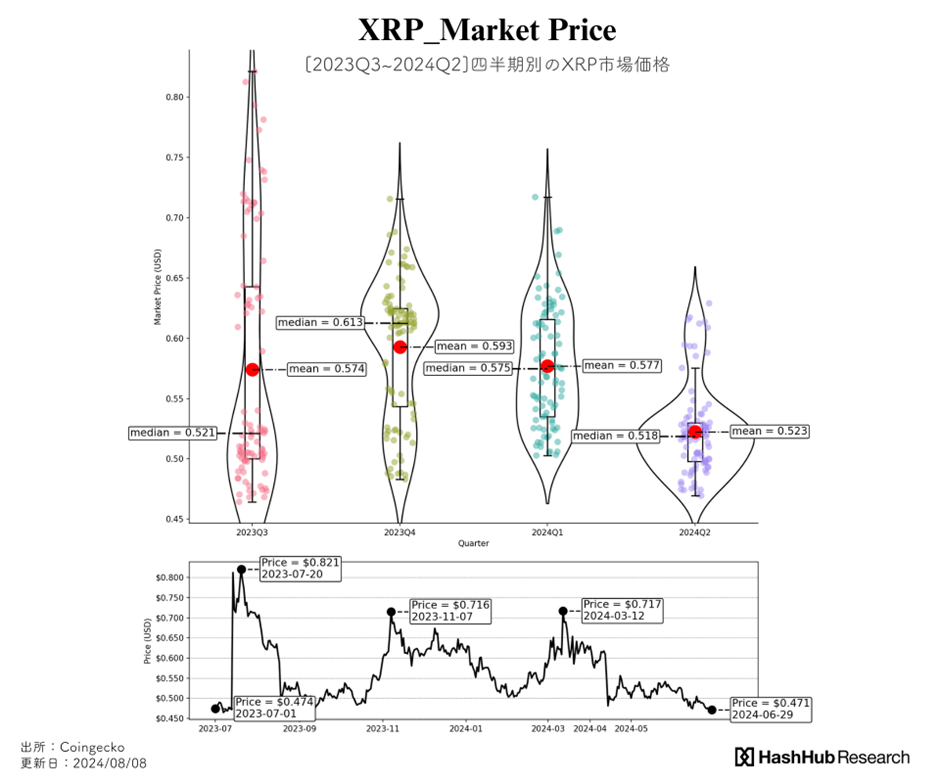

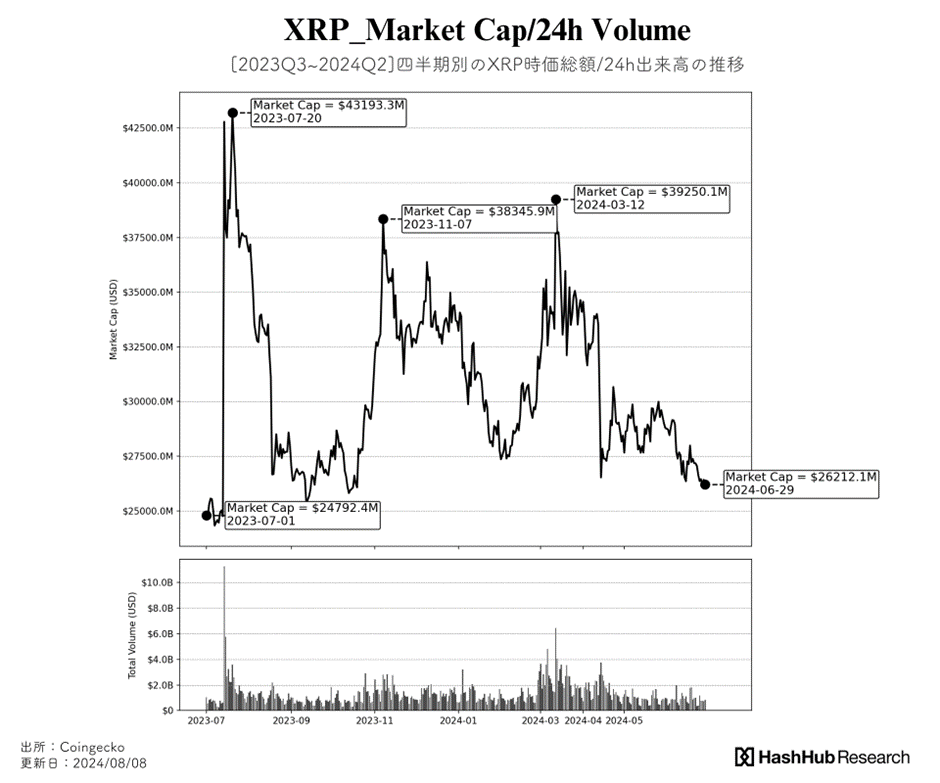

上グラフは2023Q3~2024Q2間のXRPの市場価格を四半期別にプロットしたグラフです。散布図、箱ひげ図、バイオリンプロットを組み合わせて表示しています。下グラフは同期間の時価総額及び24時間出来高の推移を示しています。

2023年7月13日、米国ニューヨーク南地区連邦地方裁判所のアナリザ・トーレス判事が、証券取引委員会(SEC)が2020年12月にRipple(リップル)社とCEO Brad Garlinghouse及び共同創業者のChris Larsenを相手取って提起した訴訟についての判決を下しました。トーレス判事は、XRP自体は証券ではなく、連邦証券法上の「投資契約」には該当しないとの判断を明確にしました。判決の主なポイントは以下の通りです。

- トークンであるXRP自体は投資契約には該当しないため、それ自体は証券ではない。

- 取引所でのXRP販売は証券ではない

- Ripple社の役員によるXRP販売は証券ではない

- 開発者、慈善団体、従業員など多岐に渡るRipple社のXRPの配布は証券ではない

- Ripple社の契約書に基づく特定の販売は投資契約であり、つまり証券である

参考:Q2 2023 XRP Markets Report

この判決直後にCoinbaseや Kraken、BitstampなどのCEXが米国プラットフォームでXRPを再上場させています。

なお、5.の機関投資家向け販売は未登録証券募集に該当するというSEC側の申し立てが認められた結果、特定の罰金を求める権利を得ました。SECは罰金としてRippleに20億ドルを請求しましたが、2024年8月7日に、トーレス判事はRippleが1億2,503万5,000ドルを支払うことを命じる判決を出しました。

参考:https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.551082/gov.uscourts.nysd.551082.973.0.pdf

2.XRPLの主要機能と技術的側面の解説

2.1.コンセンサスメカニズムの解説

XRPLはPoWやPoSとは異なる独自のコンセンサスアルゴリズムが用いられています。

(※Proof-of-Association(PoA)コンセンサスアルゴリズムの一種であり、バリデータ運営のインセンティブはネットワークの安定的な運用と健全な進化を維持・保護することにあり、マイニング報酬のような金銭的報酬は存在しません。)

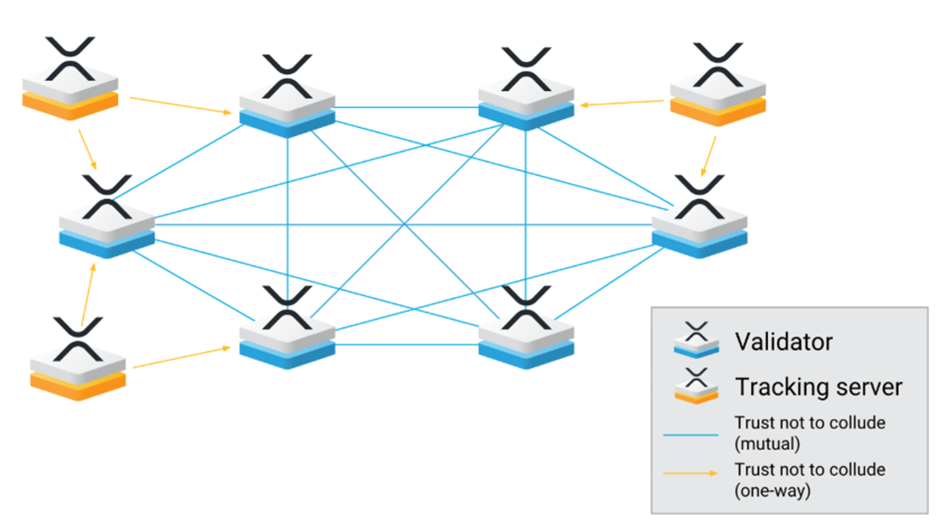

XRPLのコンセンサスプロトコルに参加する記録者及び検証にかかわるノードには下記の2つの種類があります。

- バリデータ・・・資料によってはサーバーと表記されていることもあります。どのトランザクションを新しいバージョンのトランザクションに含めるのかを決めるコンセンサスの処理を行うノードです。

- トラッキングサーバー ・・・ストックノード(stock nodes)などとも呼ばれています。ストックノードはトランザクションを受信、中継、処理する役割を担い、通常、ネットワークへの参照やブロードキャストが必要な開発者によって使用されます。コンセンサスには参加しませんが、検証には参加します。

なお、XRPL上のバリデータは誰でも実行できるため、信頼できるバリデータを選ぶ責任はネットワーク参加者にあります。XRPLにはUNL(ユニークノードリスト)と呼ばれる、ある参加者が共謀しないと信じるバリデータのリストが存在します。各サーバー運営者は自身のUNLにデフォルト値であるUNL(Ripple社やXRP Ledger財団が推奨するUNL)を利用することも可能です。

参考:https://xrpl.org/ja/about/faq/

コンセンサスメカニズムの仕組み

下記の図では青がコンセンサスに参加するバリデータ、黄色がトラッキングサーバーです。

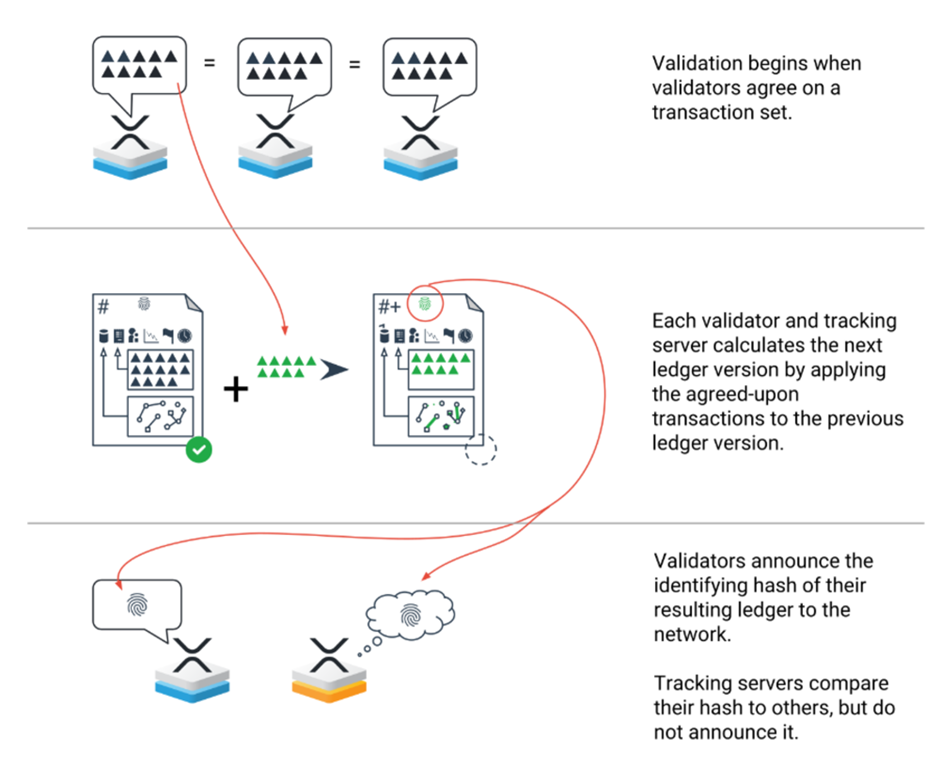

1)コンセンサス

・まず各バリデータは次の台帳に含む有効だと思われるトランザクションのリストを作成します。このリストは候補セット(Candidate set)などと呼ばれます。

・各バリデータの候補セットを他のバリデータの候補セットと比較します。「(自身の候補セットには含まれていないが)他のバリデータの候補セットに含まれている」場合は追加、「(自身の候補セットに含まれている)他のバリデータの候補セットに含まれていない」場合は削除します。このプロセスをラウンドと呼びます。1回目のラウンドでお互いの候補セットを提示し、2回目のラウンドで修正版を提示し合います。

追加すべきか、削除すべきかの判断はUNL含まれるバリデータの50%が同じ提示をしているかどうかによって判断します。またこの50%の閾値は、1回目は自分+ほかのバリデータの50%と同じ提示をしているか確認し、2回目のラウンドでは60%で合意が取れているか確認する、といった具合にラウンドを重ねるごとに合意率が上がっていきます。このラウンドは80%以上のバリデータで合意がとれるまで続きます。

通常ここで削除されたトランザクションは次のバッチに含まれます。尚、まだこの時点では合意されたトランザクションセット( agreed-upon transaction set)は存在しますが確定はしていません。

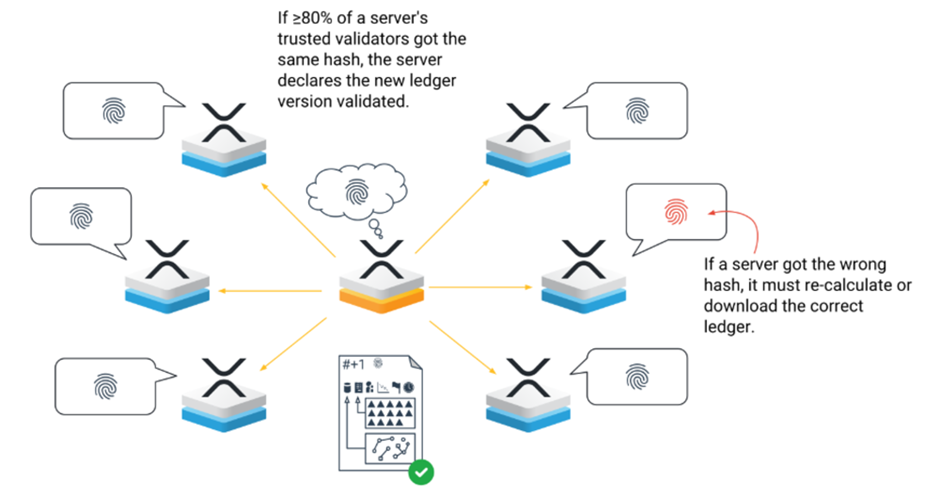

2)バリデーション

コンセンサスがとれると、次はバリデータとトラッキングサーバーが検証を行います。

一つ前の台帳のデータと新しく承認される予定のトランザクションのデータをもとに、次のバージョンの台帳のバージョンのハッシュ値を求めます。80%以上が同じ結果であれば合意されたトランザクションのグループは承認されます。

出典:https://developers.ripple.com/consensus.html#footnote_4

通常であれば難なく80%以上のコンセンサスが取れます。もしもあるバリデータの結果が他の80%と異なった場合は80%の方の台帳を受け入れます。もしもネットワーク内で80%の合意に至らなかった場合は、ラウンドごと破棄してまた最初からやり直しになるため数秒間の遅れが出ますがこのようなケースは非常に稀です。

参考:https://developers.ripple.com/consensus-principles-and-rules.html

2.2.ノード

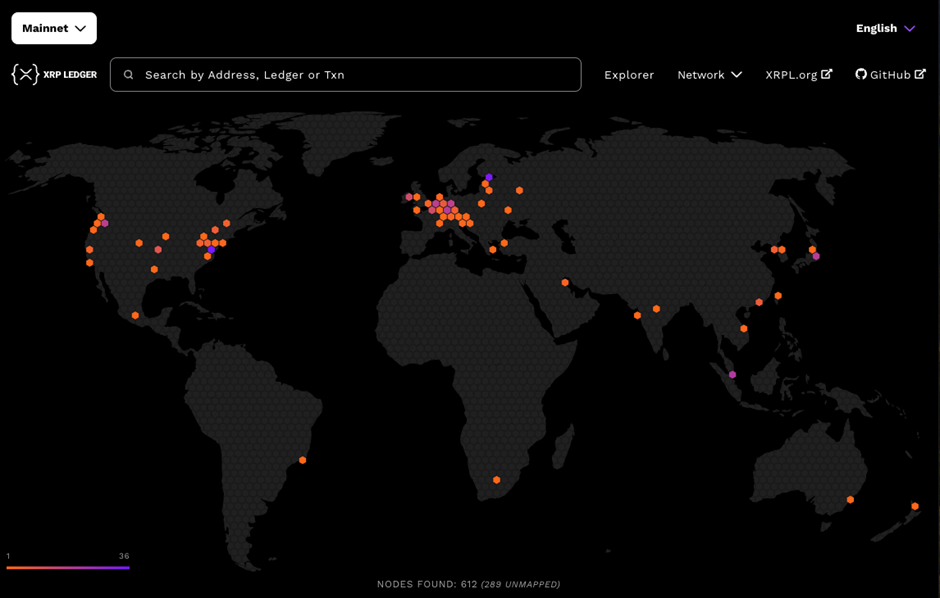

出典:https://livenet.xrpl.org/network/nodes

調査時点でのXRPL上には合計612のノードが存在し、北米、ヨーロッパ、アジアにそれぞれ少なくとも100のノードが存在します。バリデータノードは123、そのうち、XRPLエクスプローラが推奨するUNLには35バリデータ※が存在し、そのうちRipple社が運用するバリデータは一つのみ、その他はすべて別の事業体によって運営されています。

※「35バリデータがUNL上にある」のはあくまでそのUNLを選択したバリデータ目線であり、UNLはネットワークで一意に決まるとは言い切れません。エクスプローラも特定の推奨リストをベースにUNLバリデータとして表示しています。

2018年あたりまではほとんど全てのバリデータがRipple社の推奨リストを設定しており、Ripple社は自身の推奨リストに多数のRipple社バリデータを含めていましたが、調査現在はその他のバリデータが多くを占めており、分散化が進んでいることが分かります。

なお、XRPLは人気のPoW/PoSチェーンほどの多くのノード数を確保してはいませんが、一般的にノード/検証者数の多さは合意形成の遅さにもつながるため、一概に分散性が高ければ良いというものでもなく、チェーンそれぞれの目的に応じて分散度合いの最適解が異なります。

PoW/PoSと比べた時の他の優位点としては、以下のような点が挙げられます。

- PoW/PoSはより多くのハッシュパワーまたはトークンを持っている人が必然的に承認できる可能性が高くなり、報酬を得られるので、富むものがより富むことになり、理論的には集中化が進むとされています。

- PoW/PoSではネットワークを使うユーザーが、誰が承認に参加するかを選ぶことはできませんが、XRPL(PoA/Proof-of-Association)ではユーザーが選ぶ権利を与えられています。そのため、Bad actorの可能性が高いバリデータが検知された場合はコミュニティがUNLから取り除く動きを見せることが想定されます。

- XRPLの新規機能提案(アメンドメント)においてもバリデータ投票によって決められますが、ここでもバリデータの保有トークンの大きさによって決まらない(=UNLのバリデータにつき一票)ので、金権バイアスがかからない仕組みとなっています。

3.XRPLエコシステムの現状

3.1. 開発者エコシステム

オープンソースプロジェクトであるXRPLのコア開発はRipple、XRPL Foundation、XRPL Labsなどの開発者が貢献しているほか、XRPL上のソフトウェア開発者向けに独自のプロジェクトやエコシステムプロジェクトへの助成金を提供して、エコシステム開発を促進しています。

XRPL助成金のサイトでは、過去の受賞プロジェクトのリストを参照できます。最近では福岡を拠点とする合同会社暗号屋が開発したVWBL(ビュアブル)ProtocolがXRPL Grants Wave 7に選出されるなど、日本法人プロジェクトが活躍する様子も見受けられるようになってきました。

また2024年6月(11-13 June)にはアムステルダムでXRP Ledger Apexイベントが開催され、600人以上の規模で盛大に行われました。去年の様子は以下掲載のYouTubeリンクで見ることができます。

さらに2024年6月11日には、日本と韓国でXRPLのイノベーションを加速させるための市場特化型のXRPL日本・韓国ファンド(XRPL Japan and Korea Fund)の設立が発表されました。

当該ファンドは日本・韓国の有力企業との提携によるエンタープライズユースケースの探求や、XRPLを活用する開発者やスタートアップへの資金提供、イベントやハッカソン等のコミュニティ活動の支援を目的としています。2024年9月上旬に東京とソウルで開催予定のコミュニティイベントを通じて、XRPL Japan and Korea FundやXRPLを活用した日韓のプロジェクトを支援するリップルのビジョンについて、より深く理解する機会が提供される予定です。

3.2. 分散型取引所(DEX)

2012年のネットワークローンチ開始以来、XRPLのオーダブック型のネイティブDEXが世界初のDEXとして稼働しています。XRPL上のDEXはこのネイティブDEXのみですが、この流動性のゲートウェイとして機能するSologenicやXPMarket、onXRPなど多くのマーケットプレイスが存在します。

2022年6月、Ripple(リップル)社の開発者はネイティブDEXと統合された自動マーケットメーカー(AMM)「XLS-30d」を提案し、その後2023年Q4にXLS-30のバリデータ投票プロセスを経て、2024年3月にAMMがXRPL DEXにネイティブ機能として追加されて利用可能になりました。AMMの流動性プロバイダーに対しては、取引時の利益が分配されます。なお、オプションでシングルサイドの流動性提供も可能です。

また、このAMMにはオンチェーン資産取引の効率化のために、XRPを経由した方が、取引レートが良いと判断される場合にのみ、XRPをブリッジ通貨とするオートブリッジ機能が働きます。

参考:

3.3. XRPL上の発行通貨

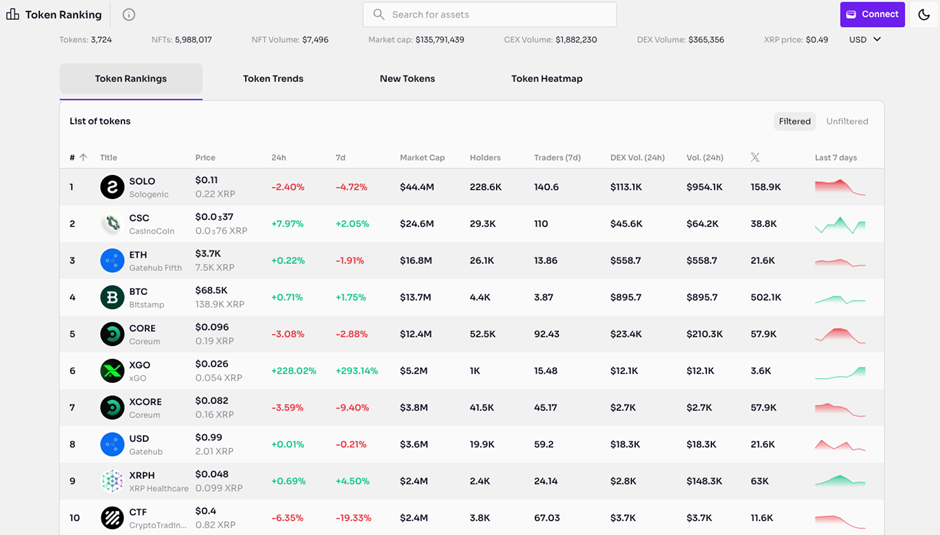

出典:https://xpmarket.com/tokens/top

調査時点でXRPL上に発行されているファンジブルトークン(FT)数は3,724、NFT数は5,988,017であり、これらを併せた時価総額は1億3,563万ドルです。

XRPL上の時価総額上位3トークンは以下の通り:

- Sologenic(SOLO):時価総額4,440万ドル、保有者228,600人

- CasinoCoin(CSC):時価総額2,460万ドル、保有者29,300人

- Coreum(CORE):時価総額1,240万ドル、保有者52,500人

XRPL最大の発行通貨であるSOLOはマーケットプレイスSologenicのトークンであり、それに次ぐCSC(CasinoCoin)Xamanアプリ内アプリ(xApp)で利用可能なオンラインカジノのトークン、3番目のCORE(Coreum)は2023年にローンチしたエンタープライズ向けブロックチェーンのネイティブトークンです。

XRPLには多くのステーブルコインも存在し、特にBitstampとGatehubのUSDステーブルコインが時価総額上位を占めています。ただし、これらのステーブルコインは取引量が少なく、ボラティリティは比較的高い傾向にあります。

なお、2024年4月、Ripple社はXRP Ledger及びイーサリアム(ETH)上で米ドルに裏付けられたステーブルコインをローンチする計画を発表しました。これにより、Ripple社がサポートする新たなステーブルコインがXRPL上に流通する予定です。

調査時点での歴代NFT販売量トップは500万XRPを記録するXPUNKS、次いで270万XRPを記録するBored Apes XRP Club NFTsです。このほかNFT関連では、2025年の大阪・関西万博の公式NFT「EXPO2025デジタルウォレットNFT(愛称:ミャクーン!)」の発行基盤としてXRPLが採用され、万博イベント及びプレイベントへの参加者に配布される予定です。

参考:SBI、大阪・関西万博でNFTサービス提供へ。XRP Ledgerで発行

なお、XRPL上に発行されるトークンのセキュリティはトラストラインと呼ばれる「ユーザーの承認なしに不必要なトークンを送付することはできない」という原則を強制する機能(トラストラインの作成には2XRP必要)により保たれています。またウォレットを作成するためには10XRPのロックアップが必要であり、複数アカウントを作成するなどしてシビルアタックすることが他チェーンと比較して困難な仕様を採用しています。このため、各トークンの保有者数はBotや複垢が多く存在する他のパブリックチェーンと比較すると信頼できる指標となります。

参考:https://xrpl.org/ja/docs/concepts/tokens/fungible-tokens/

3.4. サイドチェーン

XRPLサイドチェーンには、スマートコントラクトレイヤーを追加した「Xahau Network」サイドチェーン、メタバースアプリケーションに最適化したUXを提供することを目的とした「The Root Network」などが存在します。またEVM互換のサイドチェーン開発も行っており、執筆時点ではDevnetでのみ稼働しています。

Xahau Networkは、XRPLエコシステムのスマートコントラクトサイドチェーンであり、XRP Ledgerのオープンソースコード「rippled」をベースにしています。XRPLのすべての便利で革新的な機能を備えつつ、スマートコントラクトのサポートのためにアップグレードされています。

参考:https://xahau.network/

The Root Networkは、Futureverseのブロックチェーンインフラストラクチャで、ユーザー体験を向上させ、オープンメタバース内で資産を相互連携させるプラットフォームです。

参考:https://medium.com/@futureverse_jp

調査時点で多くの開発者が存在するEVM経済圏と接続するEVM互換のXRPLサイドチェーンの概念実証が進められています。EVMサイドチェーンのコンセンサス技術はTendermintのフォークであるCometBFTを採用し、Ethermint(CosmosSDK)モジュールを活用してEVMとの互換性を提供しています。なお、このEVM互換のXRPLサイドチェーンは2024年6月に開催されたXRP Ledger Apex 2024において正式名称を「XRPL EVMサイドチェーン」とすることが発表されました。当初はメインネットとサイドチェーンは中立的な監視人として機能するWitnessサーバーを通じたクロスチェーンブリッジ経由で接続するとしていましたが、Axelar Networkを利用したブリッジへと変更されています。

参考:https://ripple.com/insights/xrpl-evm-sidechain-enhancing-interoperability-with-axelar-bridge/

参考:https://opensource.ripple.com/docs/evm-sidechain/intro-to-evm-sidechain/

Devnetエクスプローラー:https://evm-sidechain.xrpl.org/

4.ロードマップと将来展望「機関投資家向けDeFi基盤としてのXRPL」

2024年5月のRipple(リップル)社の公式ブログにて、XRPLは機関投資家向けDeFiのためのコア機能拡充を戦略の一環として提案しました。

XRPL DeFi機能の最大の特徴は、ネイティブなプロトコル機能として提供している点にあります。このアプローチはエコシステムの柔軟性を犠牲にするものの、開発者独自のスマートコントラクト開発に伴うリスクを回避できることや、プロトコルレベルでのDEXの流動性集約による資本効率性の向上といった点で機関投資家に対して利点の多いデザインとなっており、他の主要パブリックチェーンとの主な差別化要因を生み出しています。このほかにも、XRPLのコンセンサスメカニズムでは、単一の当事者が個人的利益のために取引順序を操作することが困難であるため、スマートコントラクトプラットフォームが抱えるMEVリスクが排除されていることも、大きな資産を動かす機会のある機関投資家に利点をもたらします。

出典:https://ripple.com/insights/the-building-blocks-of-institutional-defi-on-xrp-ledger/

調査時点では、AMM機能がネイティブDEXに統合済、ユーザーの身元確認を担う分散型識別子(DID)とステーブルコインやRWAトークン等を実現するためのオフチェーン情報を取得する「価格オラクル」機能はバリデータによるオンレジャー投票中です。今後は複雑な資産や権利の表現・管理を可能にするマルチパーパストークン(MPT)、直接貸与による資金調達の機会を提供するレンディング機能の開発が計画されています。

2012年ローンチ時のXRP Ledger(XRPL)は、主に為替取引やクロスボーダー決済機能などのエンタープライズグレードの金融システムを代替・補完する目的でデザインされ、その要件を満たすための独自の開発を続けてきました。この設計思想は今日ではDeFi、スマートコントラクト機能、NFT、メタバースといった新たなユースケースに対応するように拡張され、XRPL独自の歩みをさらに発展させています。

調査時点でのRipple社が提案したロードマップに記載された「機関投資家向けDeFi」という戦略は、従来のエンタープライズを意識したXRPLの設計を活かしたユニークな取り組みです。今後の機能開発を通じて、パブリックブロックチェーン上でDeFi利用を検討してきた機関投資家にとって、魅力的な選択肢となる可能性があります。これらの新たな戦略を通じて、XRPLはさらに多くの関心を引き、具体的な導入事例が増えることが期待されます。

【ご注意事項】

本記事は執筆者の見解です。本記事の内容に関するお問い合わせは、株式会社HashHub(https://hashhub.tokyo/)までお願いいたします。また、HashHub Researchの各種レポート(https://hashhub-research.com/)もご参照ください。

提供:HashHub Research

執筆者:HashHub Research