▼目次

本レポートは、暗号資産(仮想通貨)エックスアールピー(XRP)に関する主要な動向を包括的に分析し、投資家向けの洞察を提供します。

中心的な結論として、リップル社と米国証券取引委員会(SEC)との長年にわたる訴訟が終結したことにより、エックスアールピー(XRP)は存続を脅かす法的リスクの段階から、技術的な実行力とエコシステムの成長に焦点を当てる新たなフェーズへと移行しているという点です。

これにより、投資における主要な問いは「エックスアールピーは生き残れるか?」から「リップル社とXRPLエコシステムは、その野心的な技術的・事業的ロードマップを実現できるか?」へと根本的に変化しています。

本レポートでは、この訴訟の最終的な影響、XRPレジャー(XRPL)の現状から見える投資家視点で把握しておきたいエックスアールピー(XRP)関連の動向について掘り下げます。

リップル社とSEC訴訟の終結がもたらす影響の全貌

数年にわたる米国証券取引委員会(SEC)との法廷闘争の終結は、エックスアールピー(XRP)にとって最も重要な転換点といえます。

表1:SEC対リップル社訴訟:主要な判決とマイルストーンのタイムライン

リップル社とSEC訴訟の最終判決・「白紙の状態」の否定

2025年6月26日、米国地方裁判所のアナリサ・トーレス判事は、リップル社とSECによる最終判決の一部変更を求める共同申し立てを却下しました。

この申し立ては、リップル社への罰金を1億2,500万ドルから5,000万ドルに減額し、さらに重要な点として、リップル社が暗号資産(仮想通貨)エックスアールピー(XRP)の未登録の機関投資家向け販売を行うことを禁じる恒久的な差止命令を解除することを目的としていました。

参考:XRP Drops 5% on Dramatic Judge Ruling

この判決が決定的に重要なのは、当初の判断を確定させた点にあります。

すなわち、取引所でのプログラム的なエックスアールピー(XRP)販売(二次市場での販売)は有価証券に該当しない一方で、機関投資家への直接販売は違法な未登録有価証券の募集であった、という判断です。

これにより、差止命令と全額の罰金は有効なままとなりました。

この結果、リップル社は単に減額された罰金を支払って、機関投資家向け販売の問題がなかったかのように前進することはできなくなりました。

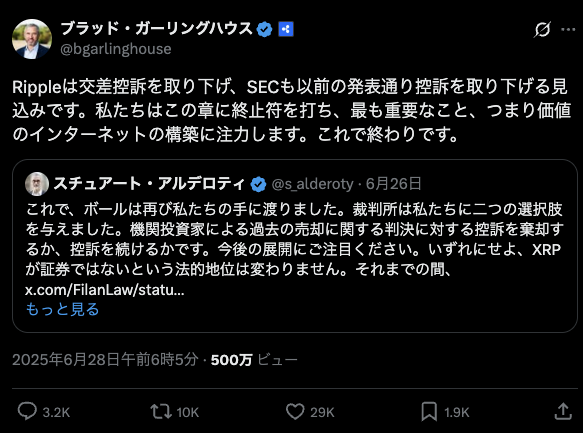

リップル社の控訴取り下げ

判事による申し立て却下を受け、リップル社のCEOであるブラッド・ガーリングハウス氏は2025年6月27日、同社が対抗控訴を取り下げると発表しました。

この動きは、SECも同様に控訴を取り下げることを見越したものであり、これにより約5年にわたる法廷闘争は事実上終結に向かうことになりました。

ガーリングハウス氏は、「我々はこの章を完全に閉じ、最も重要なこと、すなわち『価値のインターネット』の構築に集中する」と述べています。

https://x.com/bgarlinghouse/status/1938705285323125151

差止命令の解除は実現しませんでしたが、控訴プロセスを通じて争いを長引かせることは、不確実性と訴訟費用を増大させるだけでした。

控訴を取り下げることで、リップル社は最終的な決着を迎え、長年にわたって米国の機関投資家の関与や取引所への上場を抑制してきた最大の懸念材料を取り除くことができます。

リップル社の訴訟が終結へ向かう意味とは

この訴訟の終結がもたらした最も深遠な影響は、エックスアールピー(XRP)のリスクプロファイルの根本的な変化です。

これまで投資家が直面していた最大のリスクは、米国政府による法的な存続の脅威でした。しかし、そのリスクは今や「実行リスク」へと移行しました。

つまり、リップル社とそのコミュニティが、新たに得た法的明確性と技術的アップグレードを活かし、価値あるエコシステムを成功裏に構築できるかどうかが問われるのです。

投資家は今後、裁判所の動向を追うのではなく、XRPレジャー上のdAppの成長、EVMサイドチェーンの採用、RLUSDステーブルコインの成功、新たなパートナーシップの形成といった、事業の進捗を精査する必要があります。

現物エックスアールピーETFへの道:閉ざされた扉から現実的な可能性へ

リップル社とSECとの紛争解決は、現物エックスアールピー上場投資信託(ETF)への道を切り開いたと見なされています。

トーレス判事による「取引所でのプログラム販売は有価証券ではない」という判決が最終的に確定したことで、ETFが保有するであろう中核資産の法的な位置づけが米国で明確になりました。

これは、SECがETF申請を却下する際の最も強力な根拠の一つを取り除くものです。

エックスアールピーETFの承認は、ビットコインETFで見られたように、機関投資家や個人投資家からの大規模な資金流入の扉を開く、極めて重要な論点となるでしょう。

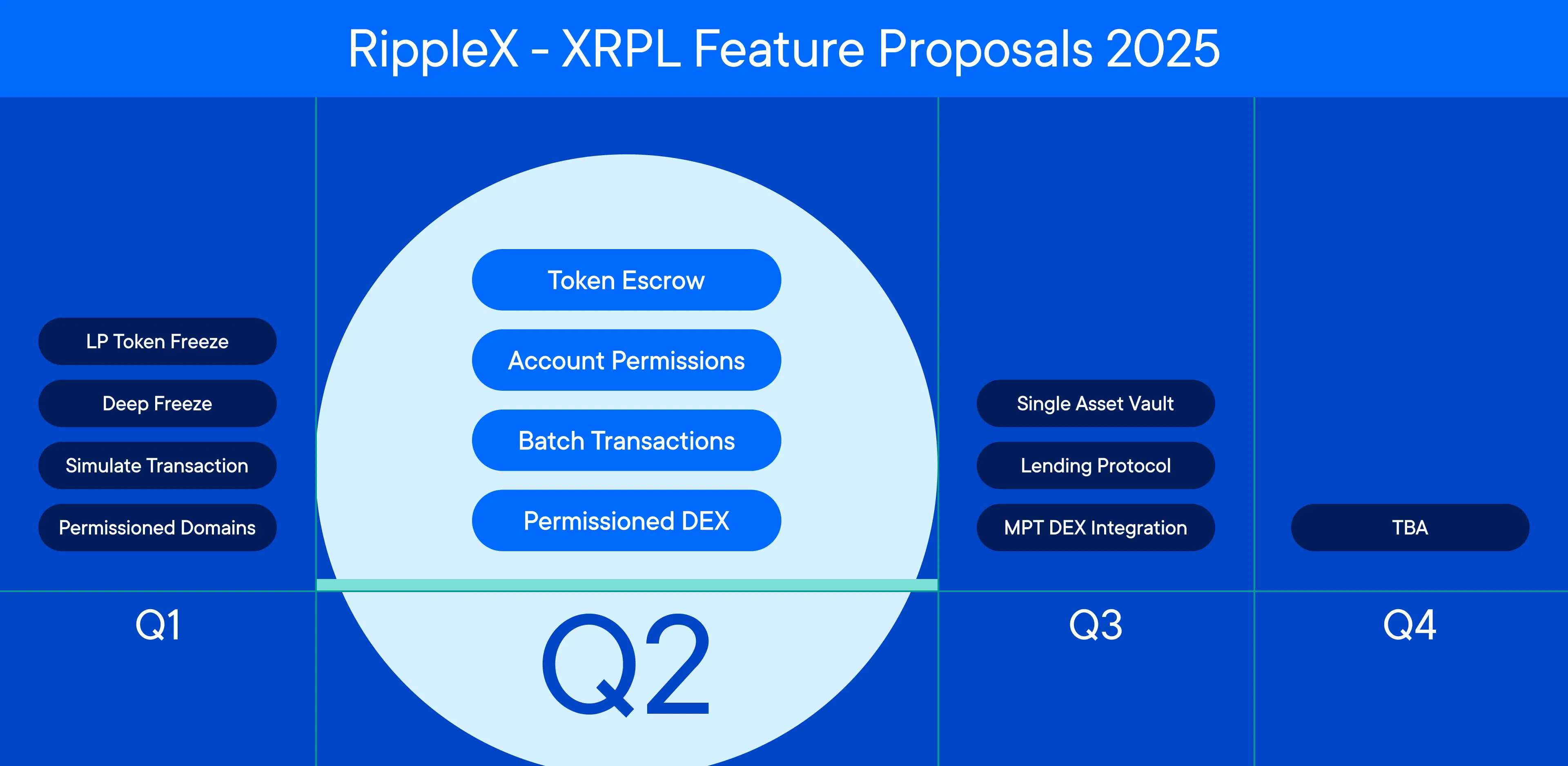

XRPレジャー(XRPL)の現状~今後のアップグレード

XRPレジャー(XRPL)における最近および今後のアップグレードは、特化型の決済ネットワークから、堅牢な分散型金融(DeFi)エコシステムをサポートできる多面的なプラットフォームへと変貌を遂げることを目指しています。

https://ripple.com/insights/institutional-defi-xrp-ledger/

基本的な要素であるネイティブ自動マーケットメーカー(AMM):オンチェーン流動性の解放やEVMサイドチェーンの開発なども手掛けています。

機関投資家向けDeFi(分散型金融)の導入:XRPレジャー上のPermissioned DEX

https://ripple.com/insights/unlocking-institutional-access-to-defi-on-the-xrp-ledger/

分散型金融(DeFi)は、その高い利回りや透明性、仲介者を排除した効率性から、次世代の金融インフラとして大きな注目を集めてきました。

しかし、その革新性とは裏腹に、機関投資家の本格的な参入は限定的でした。

その最大の障壁となっているのが、規制コンプライアンスの欠如です。

匿名性が高く、誰でも自由に参加できる従来のDeFiプロトコルは、金融機関が遵守を義務付けられている顧客確認(KYC)やアンチマネーロンダリング(AML)といった厳格な規制要件とは相容れないものでした。

リップル社がXRPレジャー(XRPL)上に導入を発表した「Permissioned DEX(許可制分散型取引所)」は、この根深い課題に対する直接的な回答です。

これは、DeFiのオープンな特性と、伝統的金融(TradFi)が要求する厳格なアクセス制御およびコンプライアンス体制を両立させることを目的とした、極めて戦略的な一手と言えます。

Permissioned DEXの革新性は、その土台となる二つの新しい技術標準、「Credentials」と「Permissioned Domains」によって支えられています。

1. Credentials (XLS-70d): オンチェーンIDレイヤーの構築

Credentialsは、XRPレジャー上でユーザーの「資格情報」を発行、管理、検証するための新しいフレームワークです。

この機能の利点は、プライバシーを保護しながらコンプライアンスを達成する点にあります。

台帳上で検証されるのは、あくまで「そのアカウントが有効な資格情報を保有しているか否か」という事実のみであり、氏名や住所といった個人識別情報(PII)そのものがブロックチェーン上に記録されることはありません。

2. Permissioned Domains (XLS-80d): 制御された環境の定義

Permissioned Domainsは、前述のCredentialsを利用して、XRPレジャー上に「制御されたアクセス環境」を構築するための機能です。

- アクセスルールの定義: ドメインの作成者(通常は金融機関やDEXオペレーター)は、そのドメインへのアクセスに必要となるCredentialsの種類をリストとして定義します。例えば、「A社が発行したKYC証明」と「B社が発行した適格投資家証明」のいずれかを持つアカウントのみが参加できる、といったルールを設定できます。

- 機能へのアクセス制限: このドメイン自体は単独では何もしませんが、Permissioned DEXや将来実装が予定されているレンディングプロトコルといった他の機能が、このドメインを参照してアクセスを制限するための基盤となります。

- 抽象化レイヤーとしての役割: Domainは、コンプライアンス要件(どのCredentialが必要か)と、それによってアクセスが制限されるオンチェーンのリソース(どのDEXのオーダーブックか)とを分離する「抽象化レイヤー」として機能します 。これにより、規制の変更や提携先の追加などに応じてアクセスルールを柔軟に変更したい場合でも、DEX側の実装を修正する必要がなく、ドメインの設定を更新するだけで対応できます。

このアーキテクチャの最も画期的な点は、パブリックなブロックチェーン上で、許可が不要な汎用資産(エックスアールピー、ステーブルコイン、ラップドトークンなど)を用いて、許可制の取引環境を構築できるという点です 。

これは、完全に閉鎖されたプライベートブロックチェーンを構築したり、取引のために特別な「許可制トークン」を発行したりする必要がある他のアプローチとは一線を画します。

Permissioned DEXの導入は、XRPレジャー上での経済活動を飛躍的に拡大させる可能性を秘めています。

想定される具体的なユースケースは、リップル社が長年注力してきた国際決済の領域から、より広範な金融市場へと広がります。

主要なユースケースとしては、以下が挙げられます。

- ステーブルコイン/法定通貨間のFXスワップ: 異なる通貨建てのステーブルコイン間の為替取引を、低コストかつリアルタイムで行うための市場。

- 国際的なB2B(企業間)決済: 輸出入代金の決済などを、従来の銀行システムよりも迅速かつ安価に行う。

- 給与・業務委託費の支払い: グローバルに展開する企業が、世界中の従業員やフリーランサーに対して、現地の通貨建てステーブルコインなどで給与を支払う。

- 企業財務管理(Corporate Treasury): 企業が保有する余剰資金を、トークン化された金融商品などで効率的に運用する。

2025年6月に開催されたリップル社のイベント「Apex 2025」では、その実現に向けた具体的な動きが発表されました。

DeFi分野の有力プロジェクトであるOndo Finance(オンド・ファイナンス)が、同社のトークン化米国債「OUSG」をXRPレジャー上でローンチし、リップル社の企業向けステーブルコイン「RLUSD(Ripple USD」を用いて決済できるようになったことは、その象徴的な事例です。

これにより、適格投資家は24時間365日、世界で最も安全とされる資産の一つにオンチェーンでアクセスできるようになります。

総括:暗号資産(仮想通貨)エックスアールピー(XRP)の今後の動向と注目トピック

これまでの分析を統合し、将来を見据えた視点を提供します。投資家向けに抑えたいトピックを総括します。

◆主要なトピック(強気ケース)

- 規制の明確化とETFの可能性: SEC訴訟の終結は、最大の懸念材料を取り除き、米国での現物エックスアールピーETFへの明確な道を開きました。これにより、大規模な資本流入が期待されます。

- エコシステムの成長エンジン: ネイティブAMMとEVMサイドチェーンの二本柱戦略は、DeFiとdAppエコシステムを急速に立ち上げ、エックスアールピーに新たな実用性と需要をもたらす態勢が整っています。

- 機関投資家の採用の拡大: 決済やRWAトークン化のための銀行や金融機関とのパートナーシップは、中核的なユースケースを証明しています。

- グローバルな規制の追い風: 日本(税制、ETF)やEU(MiCAがRLUSDに機会を創出)における有利な進展は、米国外での大きな成長ベクトルを提供します。

◆リスクと緩和策(弱気ケース)

- 実行リスク: 投資テーゼは今や、リップル社がその野心的な2025年のロードマップを実行できるかどうかにかかっています。開発者の誘致、dAppエコシステムの拡大に失敗すれば、強気ケースは崩れます。

- 激しい競争: スマートコントラクト分野は熾烈な競争下にあります。XRPレジャーは後発であり、イーサリアムのような確立された巨大プラットフォームや、Solanaのような高性能チェーンと競争しなければなりません。

- RLUSDによる共食いリスク: RLUSDステーブルコインの成功は、決済フローにおけるブリッジ通貨としてのエックスアールピーへの需要を潜在的に減少させ、その実用性プロファイルを変化させる可能性があります。

- 中央集権化への懸念と供給過剰: XRPレジャーは分散化されていますが、リップル社は依然としてエスクローに大量のエックスアールピーを保有しています 。市場はこの供給を吸収し続けなければならず、同社の影響力に関する懸念は根強く残っています。

アナリストの予測を概観すると、2025年の価格予測は保守的な2ドルから4ドル、非常に強気な15ドルまで幅広く、2030年の長期目標は26.50ドルから28ドルとさらに高くなっています。

https://www.coingecko.com/en/coins/xrp

単純な価格目標を超えて、時価総額の倍率やネットワーク支配率のシナリオに基づいた評価が重要です。

例えば、現在の約1,300億ドルの時価総額が10倍の1.3兆ドルに増加すれば、価格は約22ドルになる計算です。

これらのシナリオは、成功した場合の潜在的な規模を把握するのに役立ちます。

参考:XRP Whales Accumulate Quietly as Price Eyes Breakout

リスクプロファイルは、法的/二者択一的なものから、ビジネス/運営的なものへと変化しました。

したがって、エックスアールピー(XRP)は、高成長テクノロジー投資に内在する実行リスクを許容できる、中長期的な視点を持つ投資家に適しています。

【ご注意事項】

本記事は執筆者の見解です。本記事の内容に関するお問い合わせは、株式会社HashHub(https://hashhub.tokyo/)までお願いいたします。また、HashHub Researchの各種レポート(https://hashhub-research.com/)もご参照ください。

提供:HashHub Research

執筆者:HashHub Research