はじめに

「専門的なレベルまでは深堀りしたくないが、1時間だけ真剣に学んで最低限の理解を確保しておきたい」という方を対象に、ブロックチェーン(Blockchain)を調べたり説明したりすることを専門にしている我々が情報共有を行っていきます。

今回は、Non-fungible token(以下NFT)について理解していきましょう。

NFTを理解するのは暗号資産(仮想通貨)のビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)よりもむしろ簡単です。現実世界にある物体、例えば部屋にあるベッド、皆さんの目の前にあるPCやスマホなどはほぼ全てNon-fungible(代替不可能)です。

Fungibilityは代替可能性などと訳されますが、要は全ての1万円札は平等であり、私の1万円札とあなたの1万円札は同じ価値を持ち、同一のものと認識されるということです。この前提が崩れると1万円札は貨幣として非常に使いづらいものになってしまいます(何らかの理由で高値が付くプレミア貨幣は例外)。

こう考えるとむしろFungible(代替可能)なものを探すほうが難しいと気付くでしょう。トートロジーになりますが、FungibleではないものはNon-fungibleです。

Fungibility(代替可能性)を設計することと実際に使われること

Fungibilityについて深堀りしてみましょう。

先程貨幣はFungibleであると書きましたが、それぞれの紙幣にはシリアルナンバーが記載されていますので、私の1万円札とあなたの1万円札は技術的には区別することが可能です。しかし、1万円札を使うときにシリアルナンバーをいちいち確認してから利用する習慣はありません。シリアルナンバーがゾロ目になっていれば高額で売却できる可能性があるため1万円以上の価値のあるものとしか交換しないかもしれませんが、そのような価値のある紙幣はコレクターが保有しているので貨幣として市場に出回ることは少ないです。

キャッシュレスになれば、ますますこの1万円とあの1万円を区別することは難しくなります。

https://www.blockchain.com/btc/block/0000000000000000000799362f0695749e9521bd4d9722ec254138d74553d718

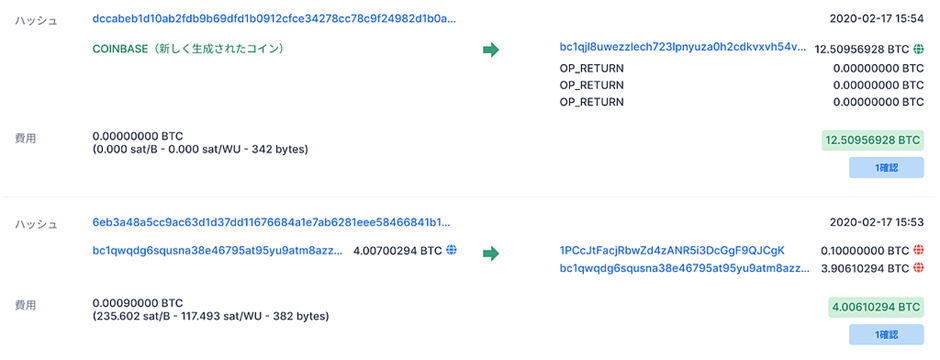

上の画像は暗号資産(仮想通貨)であるビットコイン(BTC)のトランザクションデータです。ビットコインをはじめとするパブリックブロックチェーンは分散型公開台帳の名の通り、ブロックチェーン上のデータは全て公開されており、誰でも閲覧できます。

故に犯罪に使用されたであろうアドレスや取引所を攻撃して不正に取得したビットコインもある程度は追跡できます。「ある程度」と書いたのは、ビットコインの移動に大きな取引所を挟むことでインプットとアウトプットを特定されないようにしたり、ミキシングといわれる仕組みを使って追跡難易度を高める方法が存在するためです。

では、ビットコインはFungibleでしょうか?

今のところ「YES」と言えます。なぜなら、我々がビットコインを受け取るときに、そのビットコインの履歴を確認してから受け取りの可否を行う習慣はまだないためです。

では、そのような習慣が広まった場合、ビットコインはFungibleでしょうか?

その場合、「NO」です。

ここでFungible token(以下FT)について興味深い事実が浮かび上がってきます。それは「あるトークンをFTとして設計・発行することは可能だが、それがFungibleとみなされるかどうかはその時代のユーザーの使い方に依存して決まる」ということです。

ビットコインはP2Pキャッシュシステムですから、キャッシュとして使うためにはFungibleでなくてはならず、サトシ・ナカモト(Satoshi Nakamoto)はビットコインをFungibleなものとして設計したに違いありません。しかし、もし「犯罪に使用されたビットコインを使うことを違法とする」という法律が制定された場合、"犯罪に使われたビットコイン"と"犯罪に使われていないビットコイン”は明確に区別されるようになりますね。

これによってビットコインはFTとして設計されたにも関わらず、新しいルールの設定によってNFTとなります。これはビットコインのみならず、紛争地帯で採掘された鉱物の輸入を避けようとする動きによって、鉱物の売買に制限がかかるのと同じですね。

つまり一般的な傾向として事物はNFTになりやすいと言えるでしょう。次節で示すようにNFTがFTとして使われることはほとんどありません。

NFT(Non-fungible token)について

NFTとして設計されたものをFTとして使うのは難しいです。

https://www.cryptokitties.co/search?include=sale&orderDirection=desc

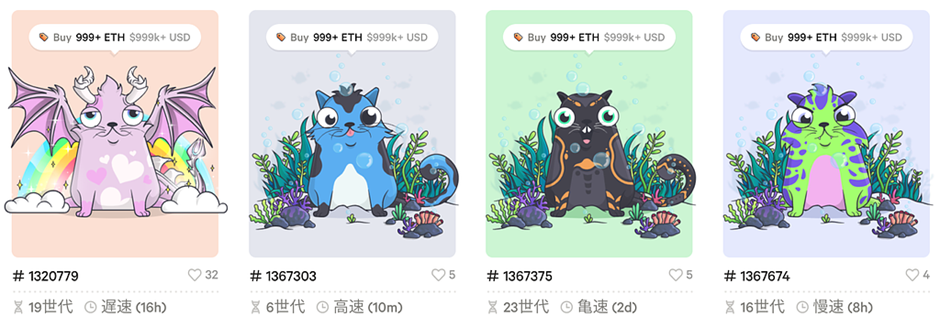

これはNFTが注目される機会となったCryptoKittiesです。CryptoKittiesは猫を配合したり、売買したりすることができるゲームなのですが、面白いのはそれぞれの猫に識別子が与えられており、どの猫も識別が可能であるという点です。

現実世界でも自分が飼っているラブラドール・レトリバーが一番可愛く、他人の家のラブラドール・レトリバーでは代替できないわけですから、電子上で表現されるそれぞれの猫が代替不可能であることは納得ができます。むしろFungibleである猫は存在しないでしょう。

イーサリアム(ETH)上のFTはERC20で、NFTはERC721という規格で表現されることが多いです。パブリックチェーン上でのトークン発行は自由に行なえますから、有用なアイディアは多くの人に採用されます。そのときにトークンが規格化されていると、取引所やスマートコントラクトでの取り扱いが随分と楽になります。

規格の内容はGitHub等で議論されています。

https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-721.md

NFTになり得るものと実はNFTではないもの

冒頭の説明でほとんどのものはNon-fungibleであると説明しました。実際、現実世界のものをブロックチェーン上でトークン化しようと思ったら大体はNFTとなります。

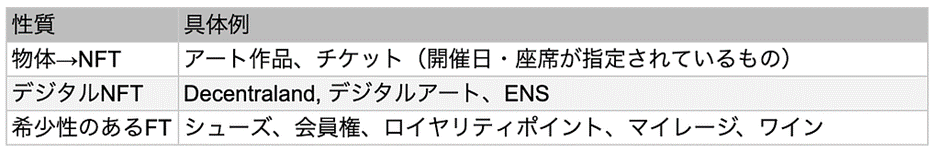

こちらの表を見ていただくと分かりますが、NFTは唯一性を持っていることが分かります。アート作品はコピーしてもオリジナルと同等の価値を持つとは見做されませんし、チケットも座席が指定されていれば唯一性があります。VR空間の土地、ドメイン名も同様です。

一方でNFTで”ない”ものとしては、シューズや会員権、ワインなどがあります。もちろん、これらもトークン化はされますが、NFTではありません。例えば限定モデルに紐付けられたトークンがあったとして、そのシューズが世界で100足販売されており、そのモデルのシューズAとシューズBは新品の場合は区別できませんから、シューズトークンはNFTではありません。これはただトークン化されているだけです。会員権もそこに特別なデータ(所有者の名前や発行日など)が追加されていなければNFTにはなりません。ワインは区別が難しいですが、年代物のワインは全体としてNFTですが、それをボトルに詰めて100本出荷すれば、そのボトル同士は交換可能です。

ここでは、「NFTの方が希少性があるから価値が高い」と言いたいわけではありません。希少性は需要を保証しませんので、FTとNFTのどちらが良いかという話ではないのです。ただ、設計者としてはFTとして設計するか、NFTとして設計するかでは使用する規格も異なりますし、そこで考慮されるべきトークンモデルも異なりますので、「そのトークンはFTかNFTか」という理解は重要です。

巷で議論されているNFT化は、実はトークン化、もしくはトークン化の特殊な形であることが多いです。

NFTとRMTとトークンプラットフォームの話

いわゆるブロックチェーンゲームと呼ばれるものは、ゲームアイテムをトークンで表現するものが多いです。これらのアイテムは取引所で売買できるため、ゲームをやり込むことでレアアイテムを手に入れ、売却することで利益を得ることが可能です。

アイテムの流動性が上がり、かつ換金も可能になったという点で多少の革新性はあるものの、実際はオンラインゲームのアイテムを外部のオークションサイトなどで売却するRMT(Real Money Trade)と変わりません。

ゲームアイテムがブロックチェーン上のトークンとして表現されているため、このトークンを別のゲームプラットフォームがアイテムとして受け入れることで、一つのプラットフォームが終焉を迎えたとしても、獲得したゲームアイテムは無駄にはならず、資産として再利用できるという意見もあります。

しかし、そのような他社が作り出したゲームアイテムをわざわざ自社のプラットフォームでも使えるようにするでしょうか。既存ユーザーの獲得という利点はあるものの、このアイテムに意味を持たせすぎると、アイテムの保有者が強くなりすぎてゲームバランスが崩れてしまいます。

技術的には複数のゲームプラットフォームが、それぞれのアイテムを互いに利用することは可能ではあるものの、ゲームバランスや新規ユーザーが持つ不公平感を調整しながら、既存アイテムを有効利用する難易度は非常に高いです。

そう考えるとゲームアイテムトークンは結局のところ、そのトークンを価値あるゲームアイテムとして受け入れてくれるプラットフォームが複数ある場合にのみ、ユーザーが一つのゲーム運営会社に依存しない状況が現れることが分かります。

ブロックチェーンゲームがRMTの効率化を超えて、次のステージに行くためには、この部分のマルチプラットフォームでの同一トークンの取り込み問題を解決する必要があります。

これからのトークン化

あらゆるものを独りよがりにトークン化することは容易ですが、そのトークンを現実世界で使えるようにするのは困難です。例えば全国津津浦浦にある金券ショップで扱われている金券や株主優待券、映画チケットなどは、電子化が進んだ世界から見ると非常に原始的に見え、これらは全てトークン化によって効率性を大幅に高めることができる領域です。

また、同時に既に電子化されている会員権やクラウドファンディング、ギフト券もトークン化することで流動性の向上、売却を前提とした購入時の心理障壁の低下、行動データの取得が可能となるため、ブロックチェーン外に存在する潜在資産のトークン化には合理性があります。

ただし、トークン化には導入コストがかかるため、最初にトークン化されていくのは、証券のような資産性の極めて高いものや、請求書や抵当権のような換金性の高い疑似資産でしょう。

【ご注意事項】

本記事は執筆者の見解です。本記事の内容に関するお問い合わせは、株式会社HashHub(https://hashhub.tokyo/)までお願いいたします。また、HashHub Researchの各種レポート(https://hashhub-research.com/)もご参照ください。

提供:HashHub Research

執筆者:HashHub Research

(参考)その他・NFTに関連する記事

【保存版】NFTの始め方と買い方。メリットや将来性まで解説

デジタルアート、NFTアートとは?仕組みと購入のメリット・デメリットを解説