▼目次

「暗号資産のWeb3活用」シリーズでは、SBI VCトレードをご利用の皆さまや、暗号資産(仮想通貨)の活用に関心のある皆さまに向けて、暗号資産を「保有」するだけでなく、積極的に「活用」するための視点をご紹介しています。

暗号資産の口座を持ち、日々の投資に活用している方の中には、「NFT」という言葉を耳にしたことはあっても、実際に取引した経験がない方も多いのではないでしょうか。

NFTは、2021年3月にBeeple氏のNFTアートが約75億円で落札されたことをきっかけに、熱狂的なブームが沸き起こりました。ブームの終息後、NFTは投資対象から、ゲームアイテムやデジタルチケット、コレクションアイテムなど、多様な分野での活用に広がりを見せています。

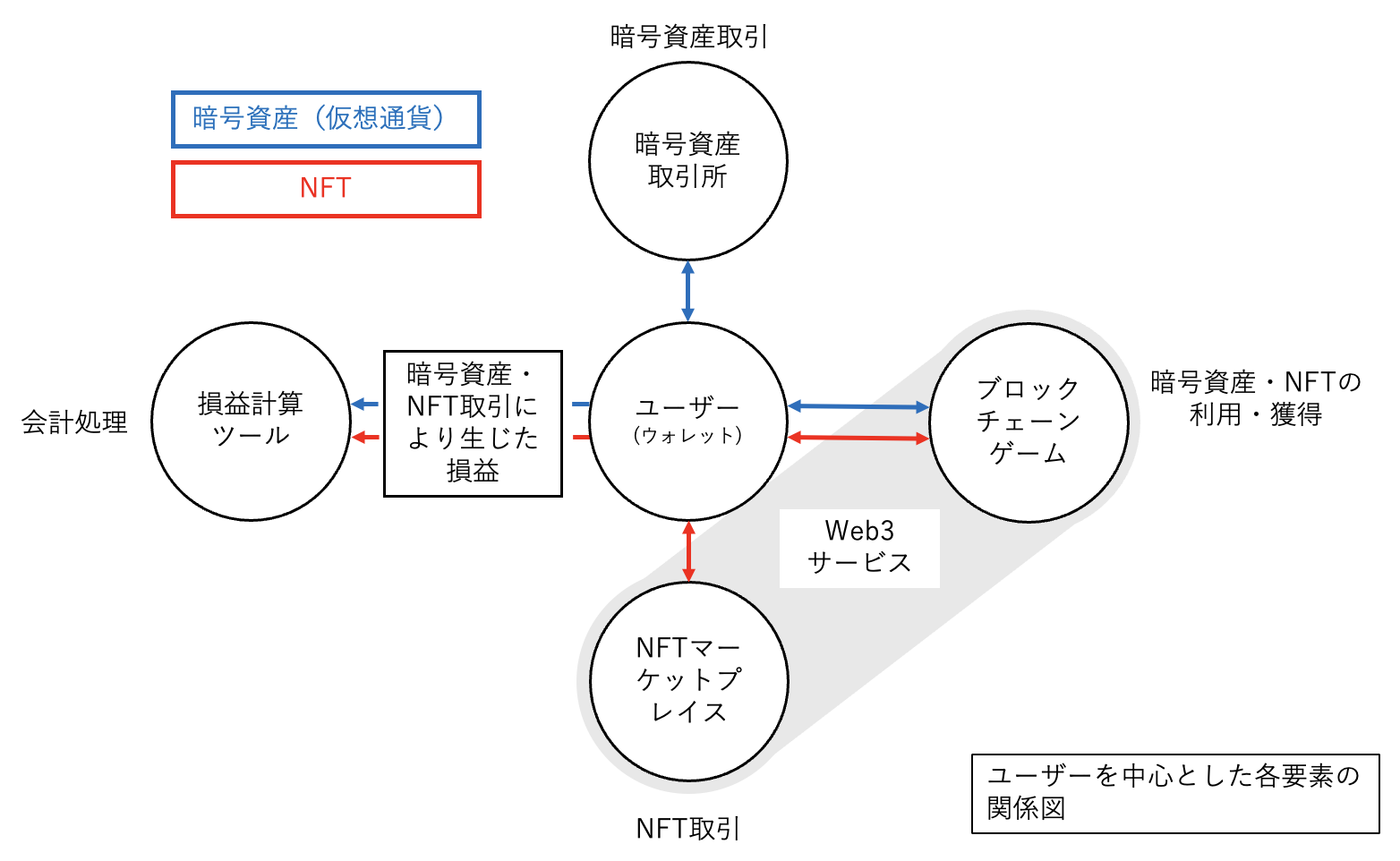

そのハブとなっているのが「NFTマーケットプレイス」です。これは、暗号資産を取引する際に利用する暗号資産取引所(※1)に相当する存在であり、NFTを取引する際には欠かせないインフラといえます。

本記事では、NFTマーケットプレイスの特徴や種類、メリットとデメリット、利用の際の注意点までを整理し、全体像を理解できるように解説していきます。

※本記事は、一般的な情報提供を目的としたものであり、いかなる投資アドバイスでもありません。本記事の内容に準拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関する判断はご自身の判断で行なってください。

1. マーケットプレイスとは

一般的な「マーケットプレイス」とは、インターネット上で複数の売り手と買い手を結ぶ取引市場のことです。ここでは、多数の売り手が様々なカテゴリの商品を提供しており、買い手は比較しながら商品を選択できます。

マーケットプレイスの取引形態には、大きく企業間の取引(BtoB)、企業対消費者の取引(BtoC)、個人間の取引(CtoC)が挙げられます。

マーケットプレイスの代表例として、BtoCでは、Amazonマーケットプレイスや楽天市場、CtoCでは、「フリマアプリ」のメルカリや、「インターネットオークション」のヤフオクなどが有名です。

2. NFTマーケットプレイスの特徴

「NFTマーケットプレイス」とは、その名の通り、NFT取引に特化したマーケットプレイスのことです。

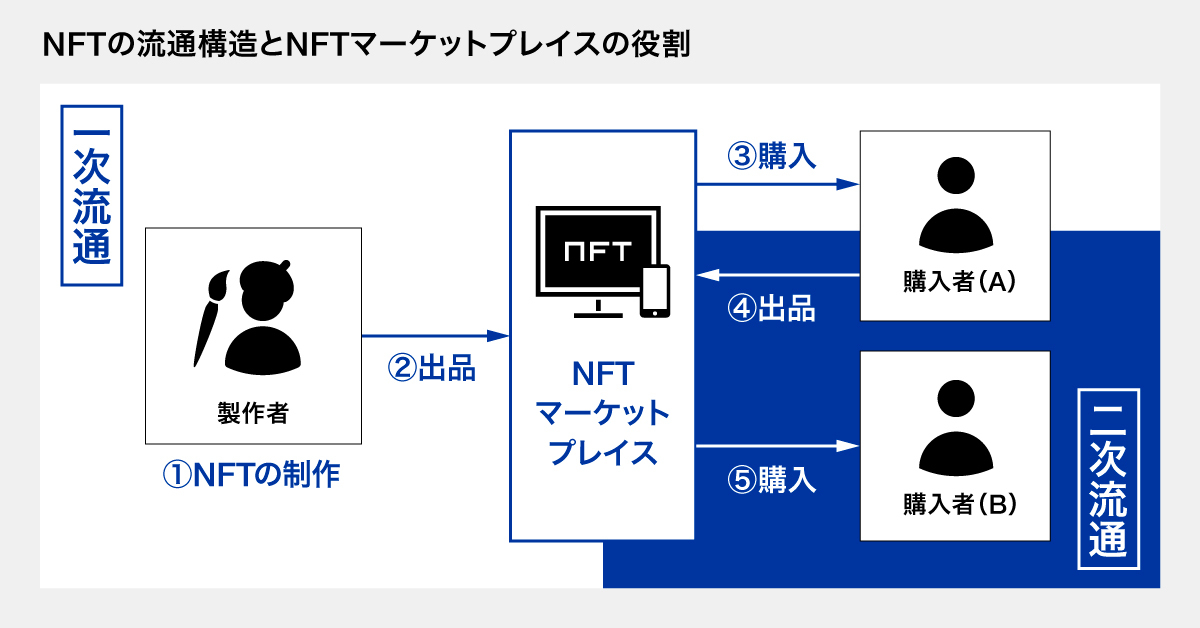

基本的にBtoBとBtoCのマーケットプレイスが統合したような取引形態となっており、NFTを出品・購入をするための様々な機能が備わっています。NFTマーケットプレイスがこのような形態なのは、多くのNFTが、制作者(クリエイターやプロジェクト)から消費者に直接販売される「一次流通」と、一度購入されたNFTを消費者間で取引する「二次流通」を前提にして設計されているためです。

なお、これは美術市場の一次市場(プライマリーマーケット)と二次市場(セカンダリーマーケット)がモデルとなっています。

そして、従来のマーケットプレイスとは異なる特徴は、「ロイヤリティ」が設定できる点です。

NFTにおけるロイヤリティとは、NFTが消費者間で取引された際、あらかじめ設定された比率の手数料が制作者に還元される仕組みのことです。ロイヤリティの支払額や分配は、スマートコントラクト(※2)によって自動的に計算・実行されるため、制作者は作品が転売されるたびに収益を得ることができます。

なお、ロイヤリティの設定は必須ではなく、任意とするNFTマーケットプレイスもあります。近年は、主要プラットフォームの一部で二次流通ロイヤリティの強制徴収を任意化する動きが見られる一方、クリエイター保護を重視する取り組みも進んでおり、市場の運用は流動的です。

3. 利用するメリットとデメリット

NFTマーケットプレイスは、ご自身のウォレットを接続することでアカウントを開設できます。プラットフォームによってはNFTコレクションの最低価格やアイテム数、合計出来高など、様々な指標を表示できるため、NFT取引の際の参考にできます。

NFTマーケットプレイスを利用すると、様々なメリットがあります。

売り手にとっては、集客力の高さや、低コストでの運用ができる点、ご自身でスマートコントラクトを開発しなくてもNFTを発行できるという点で優れています。

買い手にとっては、各コレクションのNFTを閲覧しやすく、比較検討しながら取引を行えます。

便利さの一方で、デメリットもあります。

NFTマーケットプレイスを利用する際には、手数料が発生します。ウォレット間で直接NFTを送付するだけであれば所有者移転に伴うブロックチェーンネットワーク手数料(※3)のみで済むところ、マーケットプレイスを利用する場合は取引の際にプラットフォーム手数料などが追加で発生するため、注意が必要です。

4. 類型と代表例

NFTマーケットプレイスにはいくつかの類型が存在します。このセクションでは、NFTマーケットプレイスの類型と、代表的な事例をご紹介します。

オープン型

オープン型は、誰でも自由にNFTを発行・出品できるタイプです。

幅広い分野のNFTが数多く取り扱われているため、利用者が多く、好みの制作者や作品に出会いやすいというメリットがあります。その一方で、全てのNFTが無審査で出品されるため、真贋性や希少性の保証がない点に注意が必要です。

OpenSea、Rarible、Magic Edenなどが代表例です。

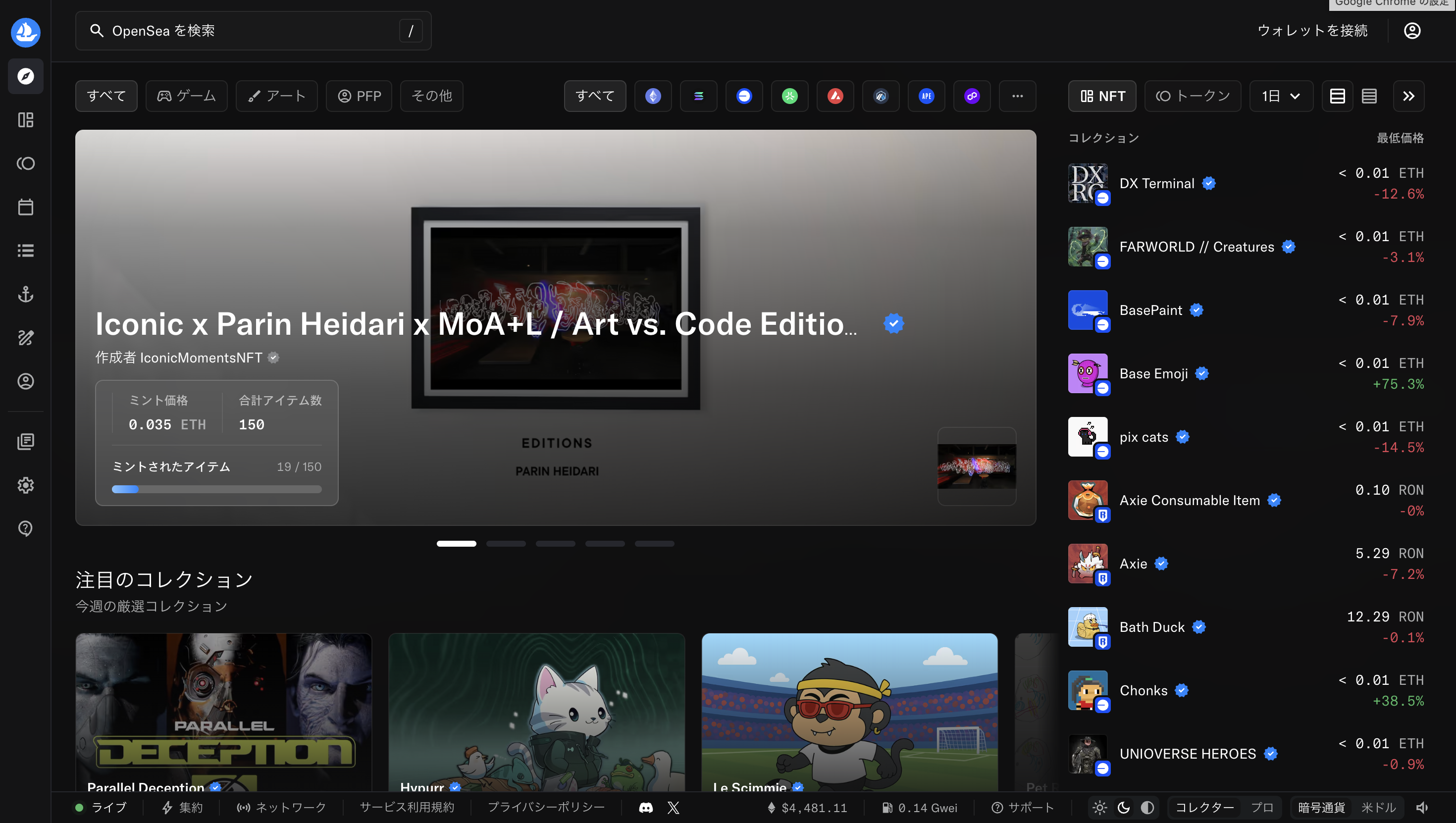

OpenSea(オープンシー)

(画像出典:OpenSea)

2017年に公開された、世界最大級のNFTマーケットプレイス。

20種類以上の多様なブロックチェーンに対応しているほか、コレクションやトークンの分析、ウォレットで管理しているNFTやトークンの表示など、売り手と買い手を支援する機能が充実しています。

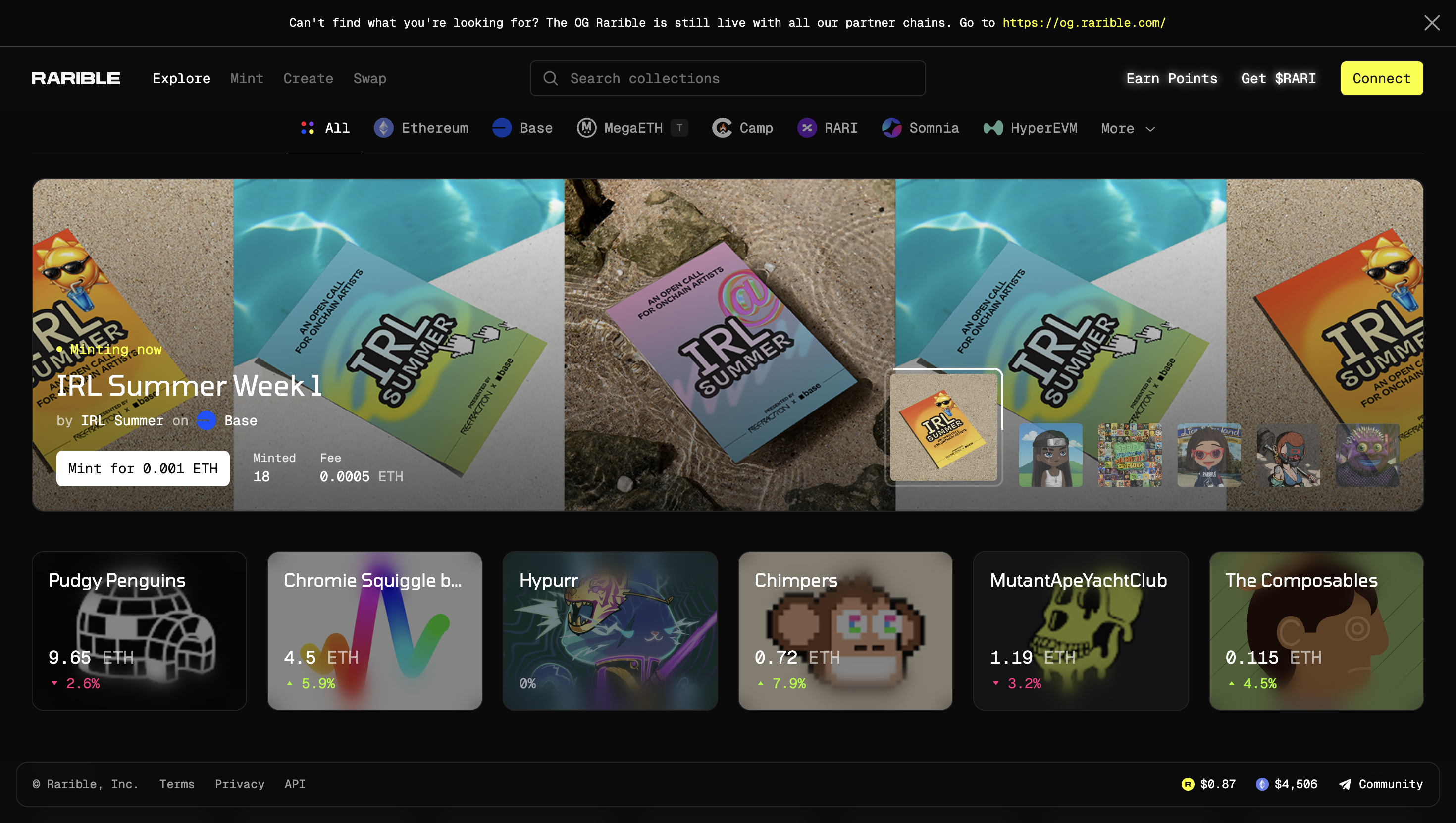

Rarible(ラリブル)

(画像出典:Rarible)

2020年に公開されたNFTマーケットプレイス。

独自のガバナンストークン$RARIの発行や投票システムなど、コミュニティ主導の運営スタイルが特徴です。$RARIはRaribleでNFT取引をすることで獲得でき、保有者はシステムのアップグレード提案への投票などに参加できるようになります。

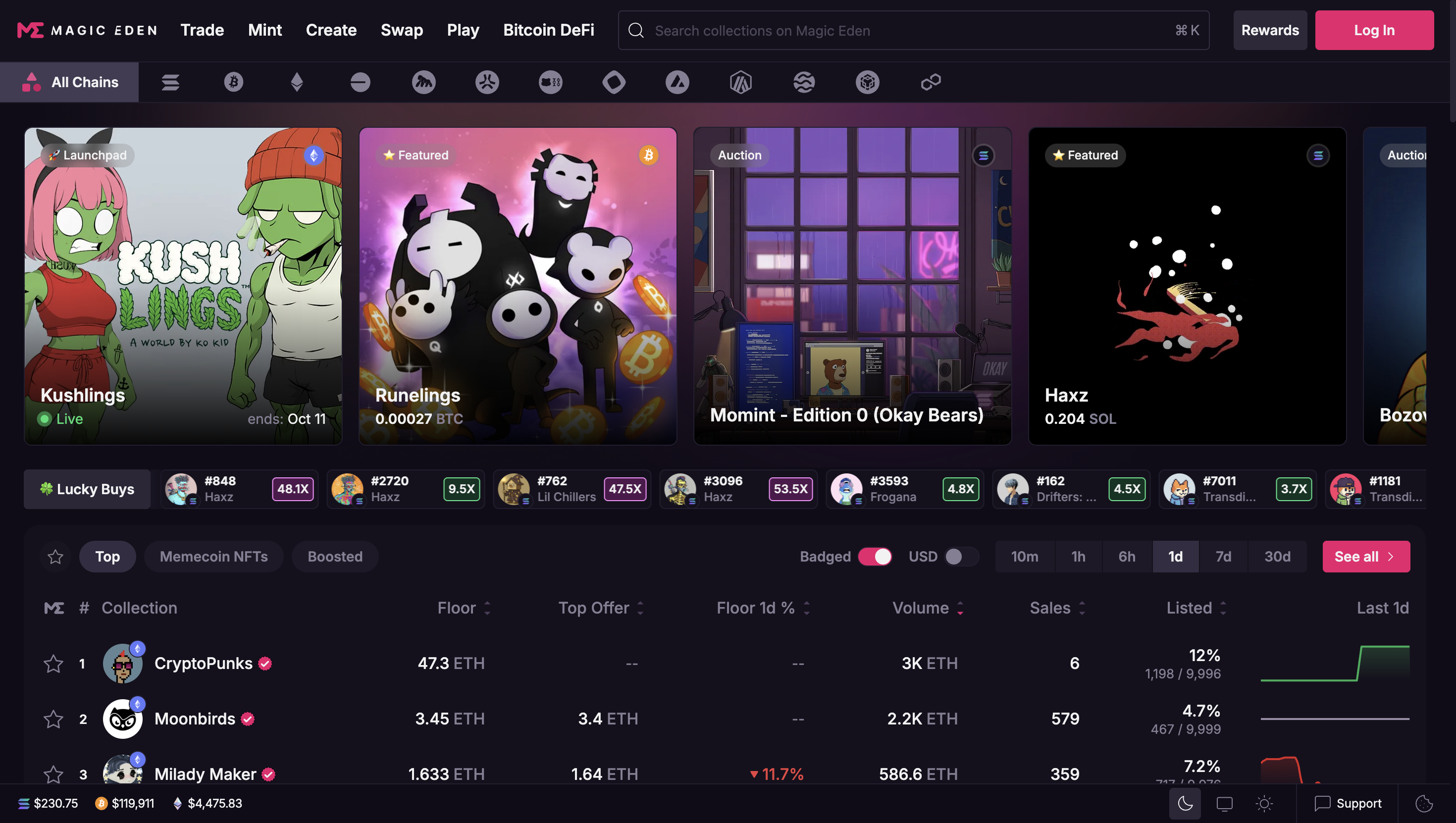

Magic Eden(マジックエデン)

(画像出典:Magic Eden)

2021年に公開されたNFTマーケットプレイス。

当時はEthereumチェーンが主流の中、Magic EdenはSolanaチェーンに特化し、高速な取引速度と低いガス代で注目を集めました。現在は複数チェーンに対応しています。

クローズド型(承認制)

クローズド型(承認制)は、一定の審査を経て承認を受けた制作者や作品のみ、NFTを発行・出品できるタイプです。

模倣品や海賊版のNFTを購入するリスクが低く、厳選された作品が出品されている点が特徴です。その一方で、誰でも出品できるわけではなく、オープン型に比べて取り扱う作品数やネットワーク数が少ない傾向にあります。

Nifty Gateway、SuperRare、SBINFT Marketなどが代表例です。

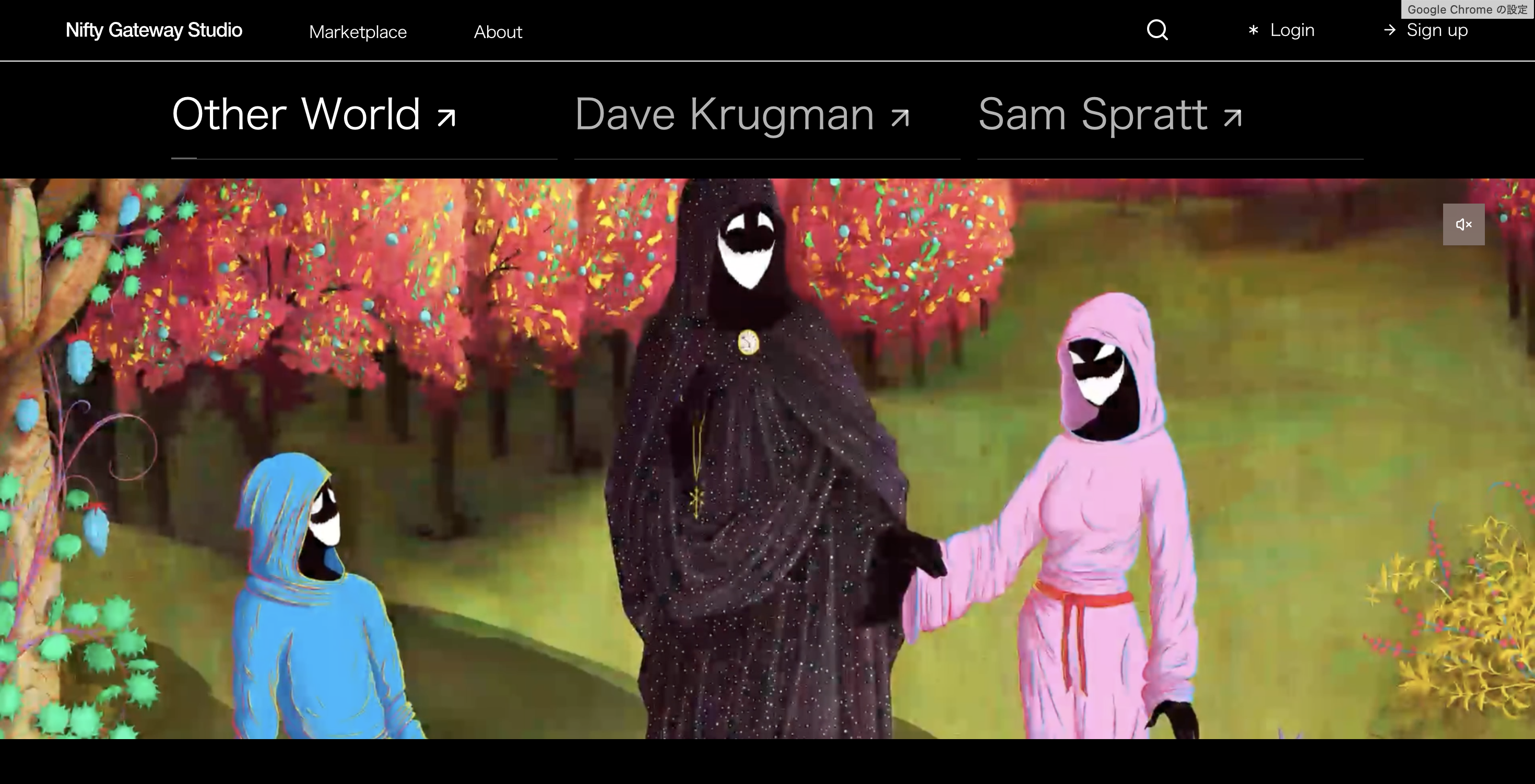

Nifty Gateway(ニフティ・ゲートウェイ)

(画像出典:Nifty Gateway)

2018年に公開されたNFTマーケットプレイス。

Nifty Gatewayでは、Beeple(ビープル)やEMINEM(エミネム)、Zedd(ゼッド)、Steve Aoki(スティーブ・アオキ)など、世界的アーティストがNFTを発行していることで知られています。

また、特定の時間に限定版の作品を販売する「ドロップ(※4)」という販売手法を採用し、NFTの販売に希少性、排他性、イベント性という文化的価値を付与したことでも有名です。

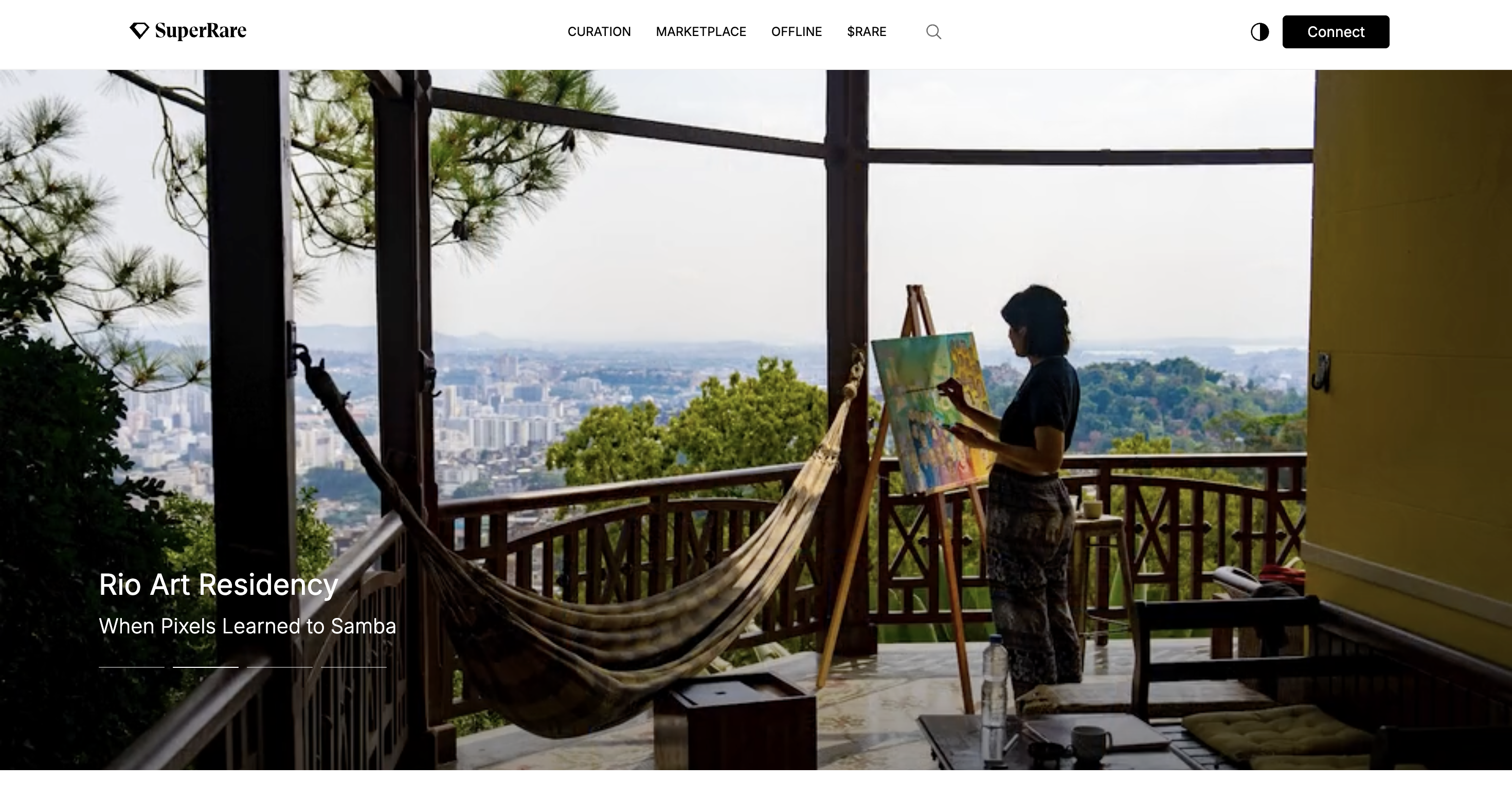

SuperRare(スーパーレア)

(画像出典:SuperRare)

2018年に公開されたNFTマーケットプレイス。

SuperRareは、”1 of 1”という、世界に一つしかないユニークな作品の販売を主としており、出品の際には厳格な審査を通過する必要があります。つまり、SuperRareに並ぶ作品は一点ものであり、制作者は同じNFT作品を版画のように複数枚制作することができず、これが希少性の担保となっています。

また、SuperRareはアーティストとコレクターのコミュニティを重視しています。独自のガバナンストークン$RAREを発行しており、保有者はコミュニティの運営方針などを決める投票に参加できます。

SBINFT Market(SBINFTマーケット)

(画像出典:SBINFT Market)

2021年に公開された日本のNFTマーケットプレイス。

取り扱うNFTは、SBINFTが承認済みのコンテンツホルダーが発行したものに限定しています。

SBINFT Marketは、日本語でのサポートが充実しているほか、暗号資産決済とクレジットカード(日本円)決済に対応しているため、初めての方でも安心してNFT取引を始められます。さらに、PontaポイントとVポイントのポイントサービスにも対応しており、ポイント経済圏への接続も可能です。

専用型

専用型は、特定IPホルダーが自社ブランドのNFTのみを取り扱うタイプです。

クローズド型(承認制)のマーケットプレイスは厳選されたNFTが出品されるのに対し、専用型は運営者が定めた特定のNFTのみ取り扱う点が特徴です。

ブロックチェーンゲームの『Axie Infinity』のマーケットプレイスなどが代表例です。

(画像出典:Axie Infinity Marketplace)

5. NFTマーケットプレイスの選び方

NFTマーケットプレイスには、それぞれ独自の強みと特徴があります。目的に合わせて最適なプラットフォームを選べるよう、3つのポイントをご紹介します。

① 対応しているネットワークと決済方法

NFTはブロックチェーン上で発行されるため、そのブロックチェーンネットワークに対応したNFTマーケットプレイスを選択する必要があります。

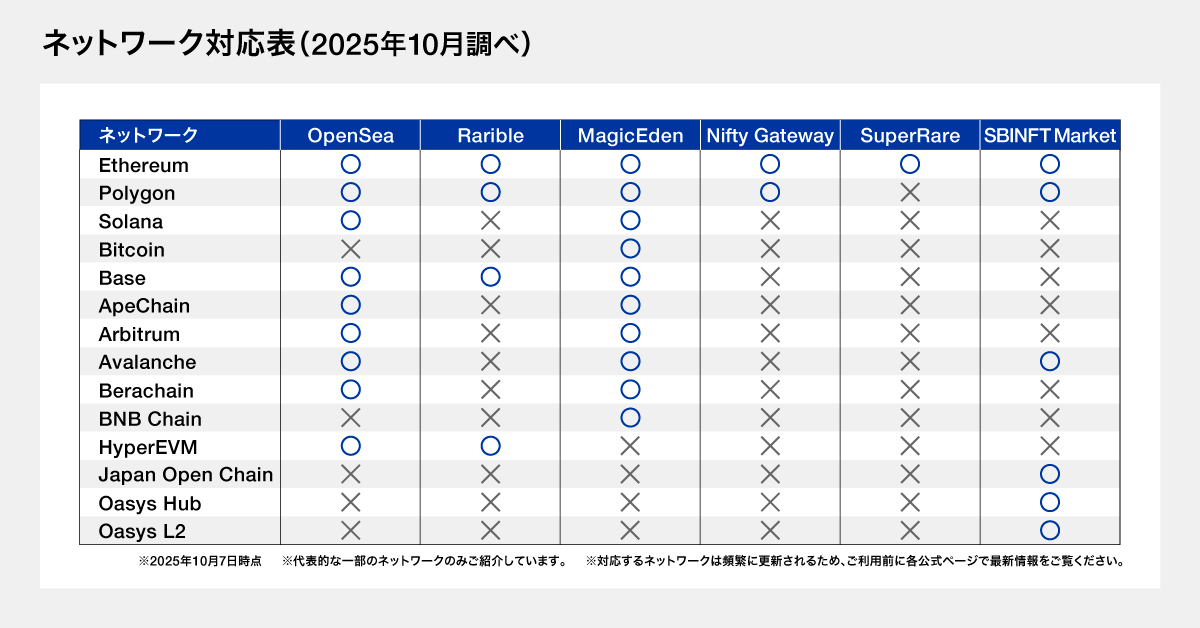

NFTの発行で利用されるネットワークの一部をご紹介します。

・イーサリアム(ETH):NFT発行における代表的なブロックチェーンで、多くのNFTマーケットプレイスが対応しています。高額なアート作品やコレクタブル(※5)を扱うことが多い反面、ネットワーク手数料(ガス代)が高額になりやすいという特徴があります。

・ポリゴン(POL):イーサリアムの拡張を目的としたレイヤー2ソリューションで、多くのNFTマーケットプレイスが対応しています。イーサリアムに比べて手数料が安く、取引速度が早いのが特徴です。

・ソラナ(SOL):イーサリアムに比べて手数料が安く、取引速度が早いのが特徴です。

このほかにもNFTを発行できるブロックチェーンネットワークにはたくさんの種類があります。

以下のネットワーク対応表では、代表的な一部のネットワークのみご紹介しています。なお、対応するネットワークは頻繁に更新されるため、ご利用前に各公式ページで最新情報をご覧ください。

また、決済方法の確認も重要です。

多くのNFTマーケットプレイスでは暗号資産(ETH、POL、SOLなど)での決済が主流ですが、SBINFT Marketのようにクレジットカード決済に対応しているプラットフォームもあります。

② 手数料

NFTマーケットプレイスでNFT取引を行う際、以下の手数料がかかります。

・ネットワーク手数料(ガス代):ブロックチェーン上でトランザクションを送信する際にかかる手数料です。ブロックチェーンネットワークの混雑状況によって料金が大きく変動します。

・プラットフォーム手数料:NFTマーケットプレイスの利用にかかる手数料です。プラットフォームや決済方法によって設定金額が異なるため、事前に確認が必要です。

・ロイヤリティ:NFTが二次流通(転売)した際に、販売額の一部が制作者へ支払われる手数料です。設定の有無や割合はマーケットプレイスごとに異なります。

③ 作品のジャンルやコミュニティ

NFTマーケットプレイスには、それぞれ得意なジャンルがあります。コレクションによっては特定のNFTマーケットプレイスにのみ出品される場合もあるため、買い手は応援している制作者や欲しいNFTを基準にNFTマーケットプレイスを選ぶと良いでしょう。また、活発なコミュニティを持つNFTマーケットプレイスは、コレクター同士で情報交換がしやすく、新しい作品やトレンドを見つけやすいというメリットがあります。

売り手は、NFTマーケットプレイスのブランド力や、対応しているネットワーク・決済方法などを基準に、ご自身の保有するNFTの作風に合うプラットフォームを選ぶと良いでしょう。

6. まとめ

NFTマーケットプレイスは、売り手と買い手のNFT取引を仲介する重要なインフラです。スマートコントラクトによる自動決済やロイヤリティなど、従来のマーケットプレイスにはない独自の仕組みを持つことが特徴です。

NFTマーケットプレイスを選ぶ際は、対応しているブロックチェーンと決済方法、手数料、そして取扱作品のジャンルやコミュニティを考慮することで、快適なNFT取引を楽しめるようになります。

本記事が、ご自身の目的に合わせた最適なNFTマーケットプレイスを選ぶための参考になれば幸いです。

(※1)正式には「暗号資産交換業者が提供する販売所・取引所及び各種サービス」ですが、文中では一般的な理解のしやすさを優先し、「暗号資産取引所」と記載しています。

(※2)スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上にある契約を自動で実行するプログラムです。

(※3)ネットワーク手数料とは、ブロックチェーン上でトランザクションを送信する際にかかる手数料のことです。

(※4)「ドロップ」は、ストリートファッションやスニーカー文化において、限定版のアイテムが「投下される(Dropされる)」かのように突然販売されることを指す言葉でした。SupremeやNikeのようなブランドがこの販売戦略を成功させ、熱狂的なコミュニティを生み出しました。

(※5)コレクタブル(収集品)とは、「収集する価値のあるもの」を意味する言葉で、希少価値が高く、コレクターが関心を持つ品物を指します。

参考

・Rakuten出店案内「【初心者向け】マーケットプレイスとは?ECサイトとの違い・判断基準を徹底解説」

・SBI VCトレード「第5回 暗号資産のWeb3活用|FTとNFTとは?各トークンの違いや特徴を解説」

・SBI VCトレード「第6回 暗号資産のWeb3活用|ネットワーク手数料とは?仕組みと役割をわかりやすく解説」

・OpenSea “Which blockchains are compatible with OpenSea?”

・Rarible “Rarible governance explained”

・Rarible “What is $RARI?”

・SupreRare “Everything $RARE”

・SuperRare “The SuperRare DAO”